11月7日(金)、2年普通科の医療分野では、課題探究の途中経過を“あえて公開する”という、非常に先進的で、探究の核心をつく授業が行われました。

医療系を志望する生徒たちは、10月29日の「分野別発表会」で専門家(山形先生)からいただいたアドバイスをもとに、自分たちの研究をどのように改善するかを考え、再構成する作業に取り組みました。

研究が完成していなくても公開する。

それを材料にしてさらに深める。

ここに、一宮高校が大切にする「探究の本質」がくっきり表れていました。

プロからの助言を“自分の探究”に返していく時間

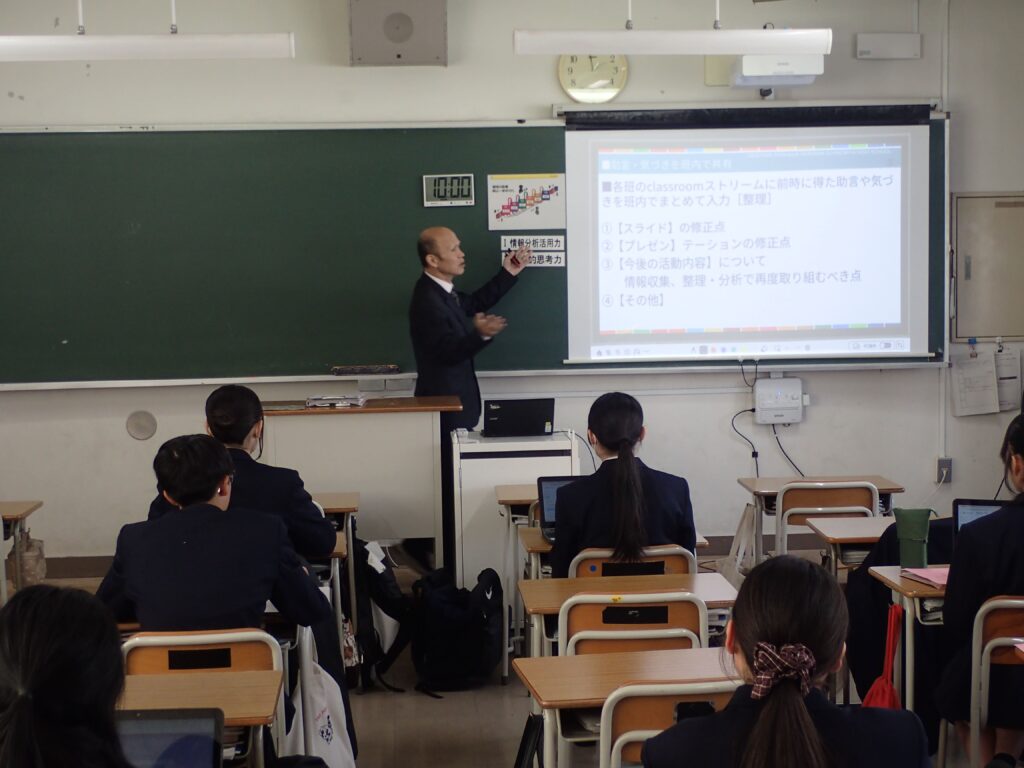

授業は、まず本時の目標の確認から始まりました。

「助言を“修正点”として受け取り、研究の質を高めるために再構成していこう。」

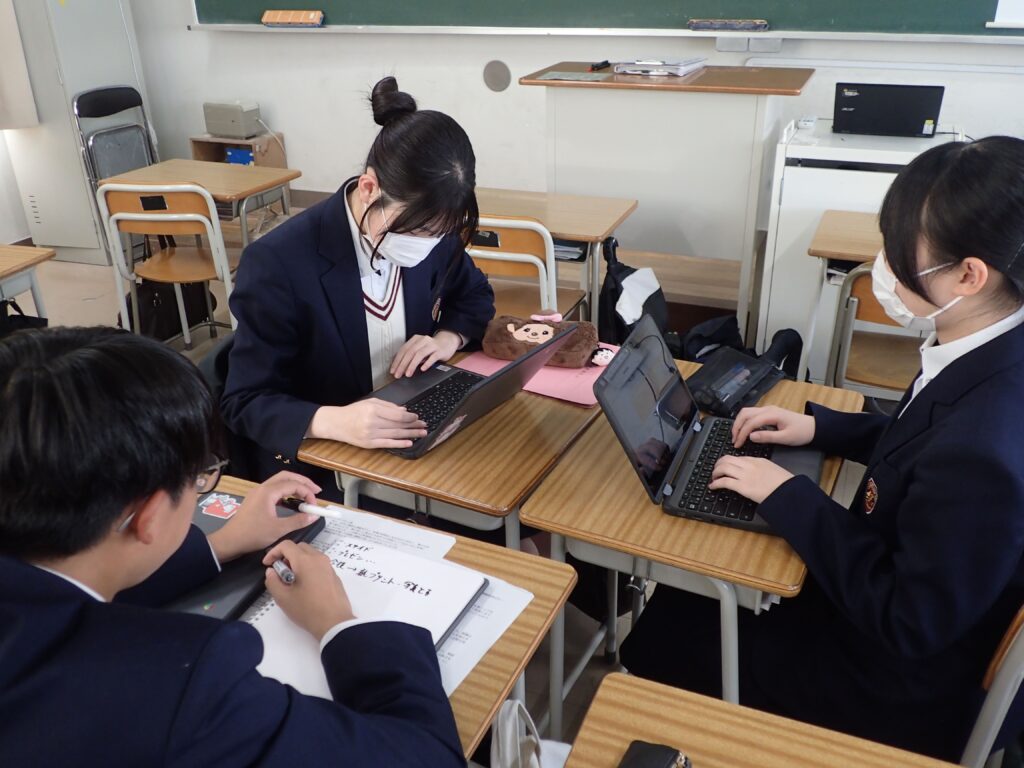

生徒たちは、先日の講評でメモした内容をClassroomに入力しながら、

どこが弱いのか

研究の目的が曖昧になっていないか

データや資料の扱いは適切か

といった視点で、自分たちのプロジェクトを客観的に見直していきます。

医療分野ならではの“倫理”“信頼性”“妥当性”という観点が、自然に議論の中に出てくるのが印象的でした。

Classroomで共有し合うことで、「探究の質」が目に見える

授業者は、生徒たちの作業を見守りつつも、

「比較できること」「他者から見られること」「言語化すること」

を大切にしていました。

今回の授業で特徴的だったのは、

全てのグループが助言→修正点→改善案をClassroomで共有する

という点です。

研究段階の途中であっても、互いに作業を可視化し、

「この改善案いいね」「その視点は盲点だった」

といった声が次々にあがっていました。

探究が“個人作業”ではなく、“チームとチームの相互作用”で深まっていく。

まさに一宮の探究文化そのものです。

助言をどう「整理」し「構造化」するかに、探究の技術が表れる

整理フェーズでは、

- スライドをどう改善するか

- プレゼンの根拠をどう補強するか

- どの情報を追加・削除すべきか

- 研究の問いそのものを修正すべきか

など、医療研究の本質に迫る思考が生徒の中で動き始めました。

中には、

「このデータは信頼性が弱いので採用しない」

「提示順序を変えることで伝わる構造が変わる」

といった高度な判断をしているグループもあり、探究力の成熟を感じました。

“途中公開”の勇気が、研究者としての姿勢を育てる

今回の授業の大きな価値は、

「未完成の研究を他者に晒し、助言を受けて改善する」

という姿勢そのものにあります。

これは、大学や研究機関でも行われる“ピアレビュー”の考えに近いものです。

- 完璧でなくていい

- 誰かに見せるからこそ気づきが生まれる

- 改善する余地を言語化することで、探究が深まる

一宮高校の探究が“研究文化”として根付き始めているのを強く感じました。

これからが本番 ― 12/12の中間発表に向けて

授業のまとめでは、授業者がこう語りかけました。

「修正点を明確にしたら、それを“次にどう活かすか”が探究です。」

生徒たちは、11/21・11/28の班別ゼミに向けて、

どの改善案から着手すべきかを決め、Classroomに入力していました。

医療分野の探究だからこそ、

論理性・倫理性・正確性が求められます。

この探究姿勢を大切にしながら、12/12の中間発表へ一歩ずつ前進していきます。

課題探究を公開する学校、その強さ

今回のチャレンジは、単なる作業ではありませんでした。

むしろ、

- 研究の途中でも見せる

- 助言を恐れず受け取る

- 自分たちで改善し、次の行動につなげる

という、“研究者としての姿勢”を育てる貴重な機会でした。

「探究の過程そのものを学ぶ」

これは一宮高校の強みであり、こうした文化が生徒たちの未来を大きく支えていきます。