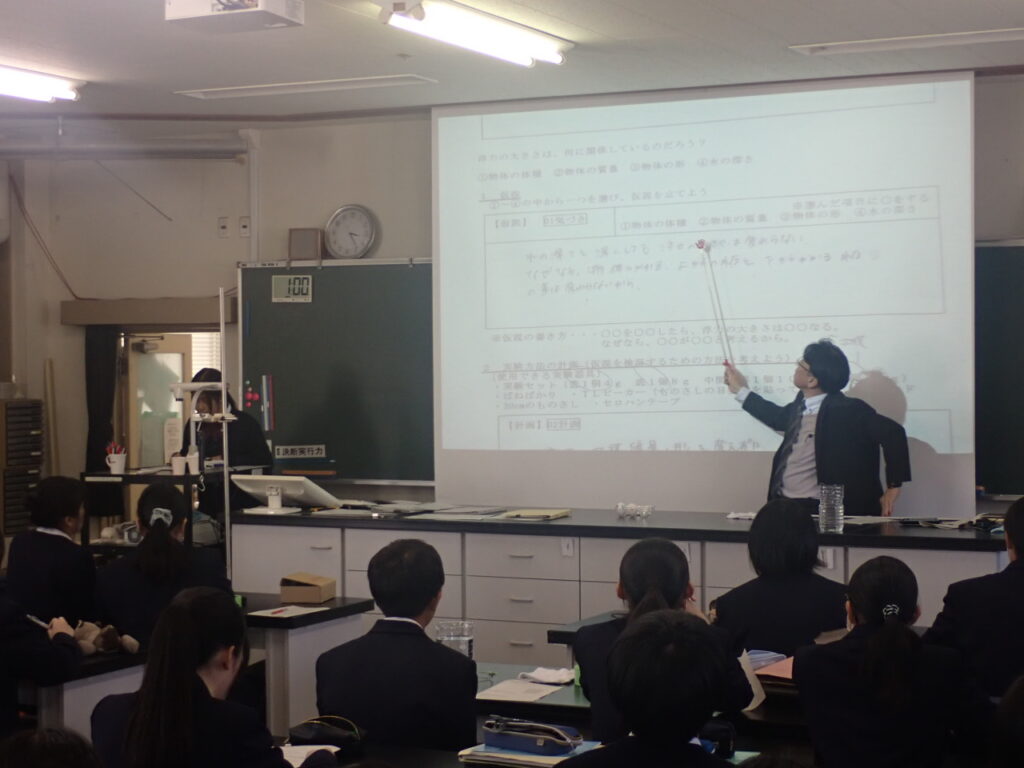

11月6日(木)、1年6組の物理基礎では、科学的思考力養成を目指した探究的な授業が行われました。テーマは浮力。中学校での学習をさらに深めて学びます。

「浮力は何に関係するのか?仮説を立てて調べてみよう」

仮説を立て、実験方法を考え、実験⇒結果の処理⇒考察⇒発表という科学的な探究方法を体験しました。

古い卵と新しい卵、どっちが浮く?

古い卵と新しい卵を水の中に入れて、どっちが浮くかを観察することから授業が始まります。生徒は、古い卵が浮くのを見て、浮力について興味を持ちました。

仮説を立て、検証計画を自らが立てる

体積、質量、形、水の深さの4つの中から選び、「○○を○○したら、浮力の大きさは○○なる。なぜなら、○○が○○と考えるから」を班で考え、用意された実験器具の種類や特徴を把握し、実験計画を相談します。仮説には根拠が必要であることを学びます。

生徒たちは、様々な仮説を立てます。

「体積を大きくしたら、浮力は大きくなる。なぜなら、船の大きさを考えた時、大きい船は質量が大きくなる=重力が大きくなる のに浮いているから」

「深くなれば浮力は大きくなる。深くなれば水圧が大きくなると学習したから」

「正しい仮説もあれば、間違った仮説もある。仮説を立てる経験を重ねることが重要だ」と授業担当者の片山先生は語ります。仮説を立てる議論の中で、教室の空気が“思考モード”に変わりました。

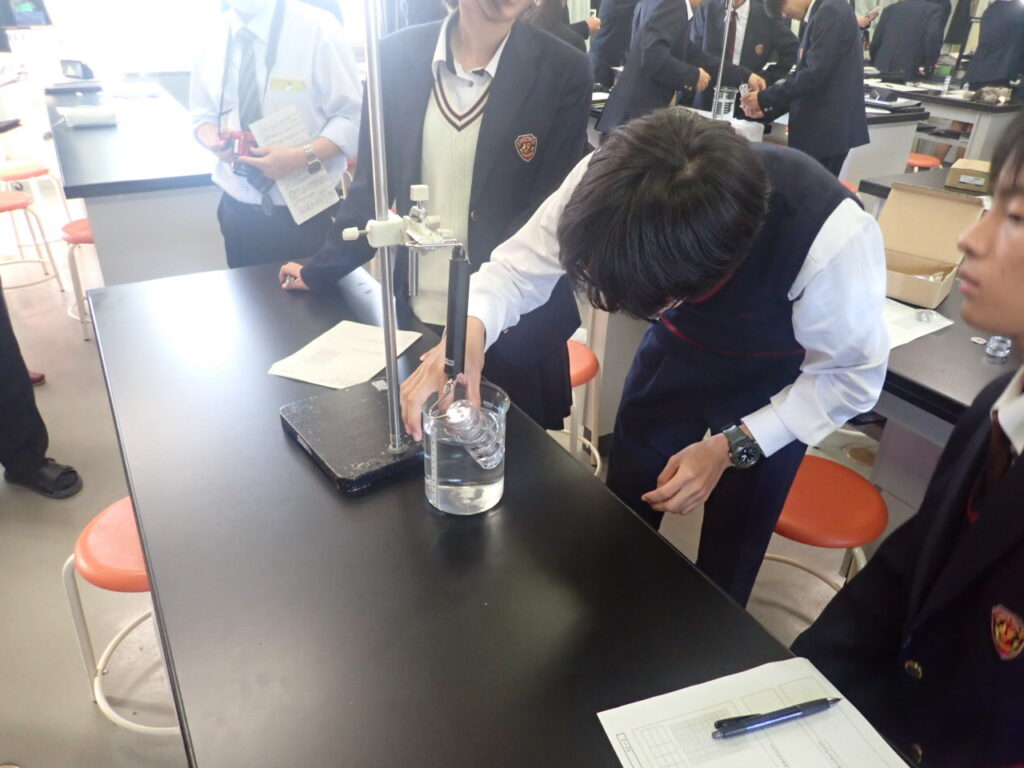

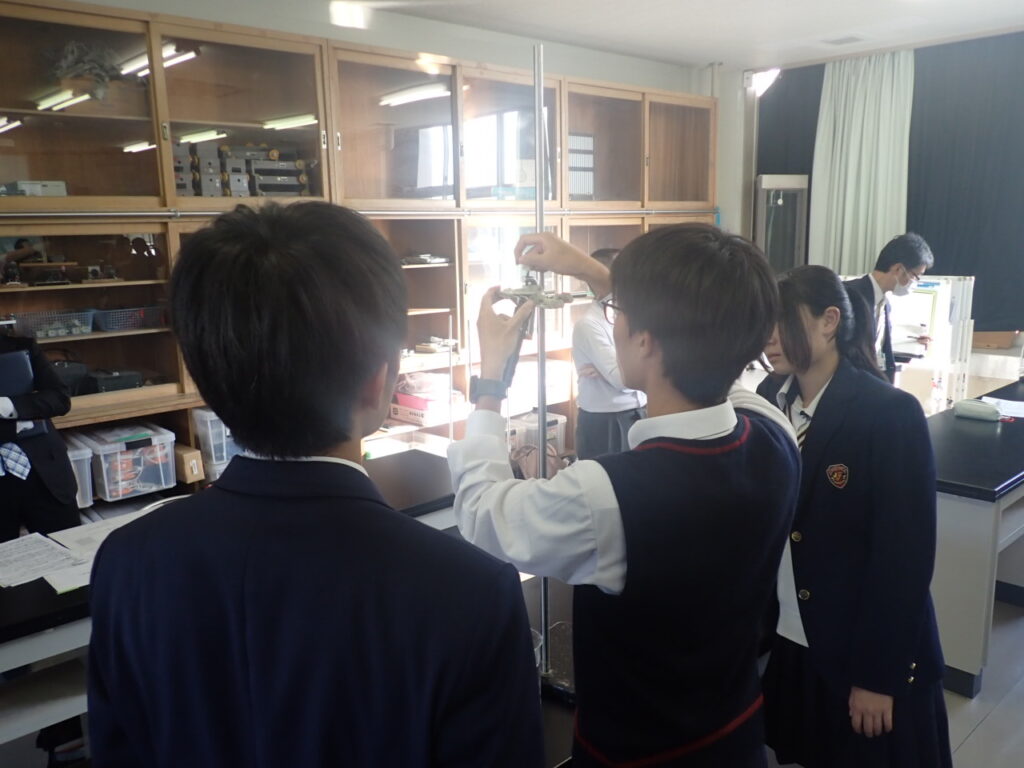

仮説を考えたから実験を主体的に取り組める

いよいよ実験。

教室のあちこちから

「あれ?浮力が大きくなると思ったのに変わらない」

「体積は大きくするけど質量を一定にするためにはおもりを取らんといけんのかな」

「グラフの横軸と縦軸は何にしたらいい?」

授業者は必要以上に口を出しません。“観点だけをそっと渡す”ことで、生徒自身が考えて行動するように支えていました。仮説を自分たちで考えたから、より主体的に実験をする姿が見られました。

実験中に方法を修正することが重要

「考えた方法で実験をしても、なかなか上手くいかない。実験中に様々な修正することが大切。そのことは探究の段階の振り返りに相当する」と授業者は語ります。

「やってみて初めて気づくことがある。どのように修正したらいいのか考えて議論すること、これが科学的探究力です」

生徒たちは、自分たちの力で方法を修正します。様々な議論が班の中で飛び交います。上手くいった時に自然に笑顔になります。

実験結果を発表 他の班の発表に興味津々

実験結果の発表。自分たちが行った項目以外の結果には興味津々。どんな仮説を立て、どんな実験をして、どんな考察をしたのか。それは、自分の考えと同じなのか違うのか。いつもより増して興味が沸きます。体積、質量、形、水の深さの4つ項目について、浮力とどう関係するのか、級友の発表を聞きながらまとめていました。

家庭科との教科横断と次時の予告

最初に見た、新しい卵と古い卵が再登場です。「なぜ、古い卵が浮くのか?」「卵が古くなると体積が変わるの?」授業者は問いかけます。「古い卵は、白身が分解されて水分が出て、殻から蒸発していく。失った体積分だけ空気が入るので気室が大きくなる。」これを聞いた生徒は、「卵の質量が変わったのだ」と気づきます。物体が浮くか沈むかは、浮力だけでなく重力と浮力のバランスに影響することに改めて気づきます。

次に授業者は浮いていた卵を別の液体に入れてみます。すると、さっきまで浮いていた卵が沈んでいます。これは、どうしてなのでしょう?「浮力は体積だけでなく、流体の密度に関係する」「そのことについて次の時間に学習しましょう」次の物理の時間が楽しみになることを期待します。

生徒の振り返りから見えたもの

振り返りシートには、こんな声がありました。

「仮説、計画、実験をすることで自分で考えて実行する力がついた」

「自分で仮説を立て、それを立証するために実験方法も自分たちで試行錯誤できてよかった」

「他の科目と関係させることで日常生活との関わりを感じ、考えが広がった」

「体積に関する実験をしてみて、どうやったら仮説を立証できるのかを考えることがとても楽しく感じた」

「卵の浮力を考えたことは、物理以外の教科の知識を取り入れ、他教科と物理とのつながりを感じられた」

教科横断的な学びを取り入れ、探究的な学びを実践することは、生徒の学習意欲をさらに向上させることがわかりました。

“科学的探究力は、探究段階活用授業を繰り返すことで養成される”

今回の授業は、

課題⇒仮説⇒計画⇒実験⇒結果の処理⇒考察⇒発表

という探究の過程を生徒たちが自分の力でやりとげた45分でした。授業者がこだわり続けている「生徒の探究を中心に捉えた物理」は、確かに教室の中に息づいています。「最初の頃は生徒たちだけで仮説を立てたり実験・結果の処理を行ったりすることは、難しかったが、何度も繰り返すことで生徒たちだけでできるようになってきた」「科学的思考力が身につき、物理が楽しい、調べるのが楽しいと感じる生徒が増えてきた」と授業担当者の片山先生は語ります。