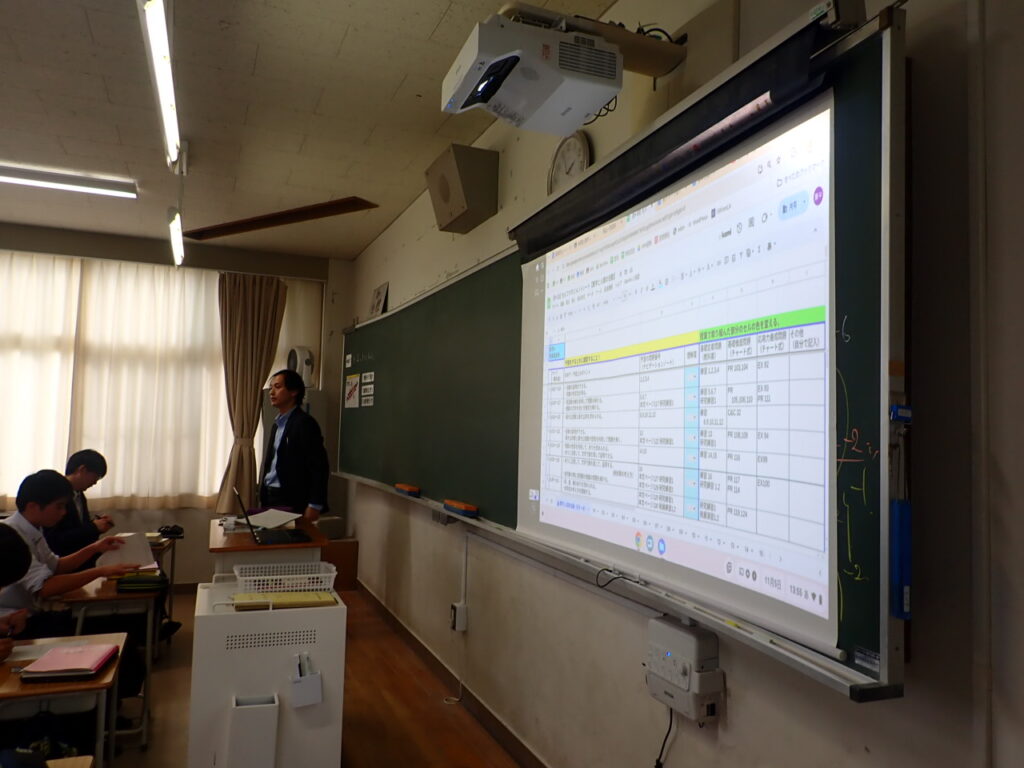

11月5日(水)、1年7組では「数と人間の活動」をテーマに、数学Ⅰの授業が行われました。

この日の授業は、岡山一宮高校が進める「探究チャレンジ」活動の一環として、自分で課題を設定し、数学的に考え抜く力を育てることを目的としています。生徒たちは「自分で課題を立て、数学で探る」という、いちのみや流の学びに挑戦しました。

問題は“与えられる”ものではなく、“見つける”もの

授業の導入では、前回までの内容を確認する復習テストから始まりました。

しかし、今日の中心はそこから。テストのあとは「自分で課題を設定する」時間です。

教科書の章を一歩越えて、「自分が理解しきれていないこと」や「もう少し深めたいテーマ」を自ら選びます。

生徒たちはノートやスプレッドシートを使いながら、

「自分はどこまで理解できているのか?」

「どんな問題を解けるようになりたいのか?」

と、学びの方向性を言語化していきました。

探究の6段階モデルで言えば、「計画→実行→整理→考察」の流れにあたります。

思考を共有しながら“自律的な学び”へ

中盤では、グループごとに自分の課題や考えを共有。

互いに質問を投げかけたり、ホワイトボードに数式やグラフを描いたりしながら、数学的な見方や考え方を交換しました。

脇坂教諭は個別に声をかけ、生徒一人ひとりの到達度に応じてサポート。

「考える過程そのものを大切にする」学びの姿勢が教室全体に広がっていました。

参観した先生方からは、

「課題設定を生徒自身が行うことで、主体的に学習に取り組む雰囲気が生まれていた」

「思考の多様性を認め合う協働的な姿勢が見られた」

といった感想が寄せられています。

「考え抜く力」を育てる日常の探究

この授業では、単なる問題演習ではなく、“考え方を育てる数学”が展開されていました。

「自分の理解度に応じて課題を設定し、調べながら学びを深める」ことを通して、

情報分析力・論理的思考力・決断実行力という三つのi-Competencyをバランスよく鍛えます。

振り返りシートには、

「最初は何を課題にすればいいか迷ったけれど、自分の弱点を自覚できた」

「友達の考え方を聞くことで、自分の思考の整理ができた」

といったコメントが並び、生徒たちが“学び方を学ぶ”時間となっていました。

一宮が目指す「数学的探究」のかたち

この授業は、SSH指定校である本校の特徴的な学びの一つ、「探究チャレンジ」の数学版。

自ら課題を立てて学ぶ姿勢を通して、学問的探究だけでなく、将来の課題発見・課題解決にもつながる力を育てています。

「数を通して人間の活動を理解する」——

それは、答えのない時代に生きる生徒たちにとって、最も実践的な学びなのかもしれません。