11月5日(水)、2年の数学Ⅲの授業で、「バッテリーのふるまいを数学でモデル化しよう」という探究型の授業を行いました。

テーマは一見身近ながら、深い数学的洞察につながるものでした。生徒たちは、スマートフォンの充電の仕組みを手がかりに、「100%なのに100%ではない」という現象を極限の考え方で説明しようと試みました。

身近な問いから始まる「気づき」

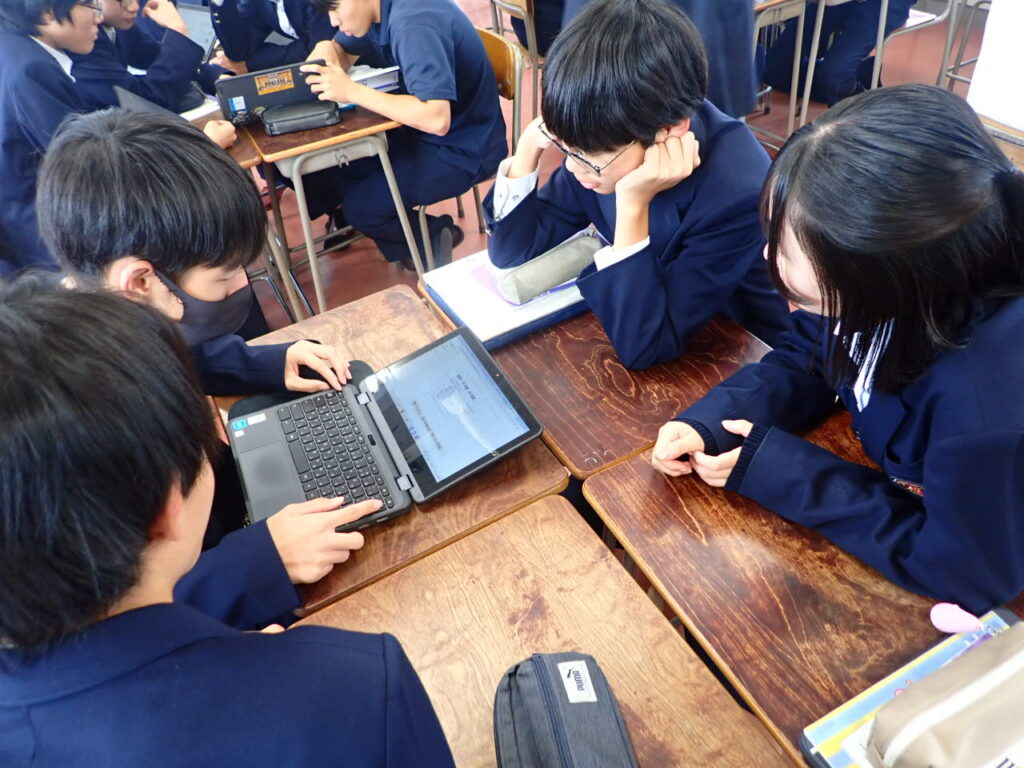

授業の冒頭では、「スマホの充電、10%→20%と80%→90%では、どちらが速い?」という問いをNotionに入力しながら全員で共有。

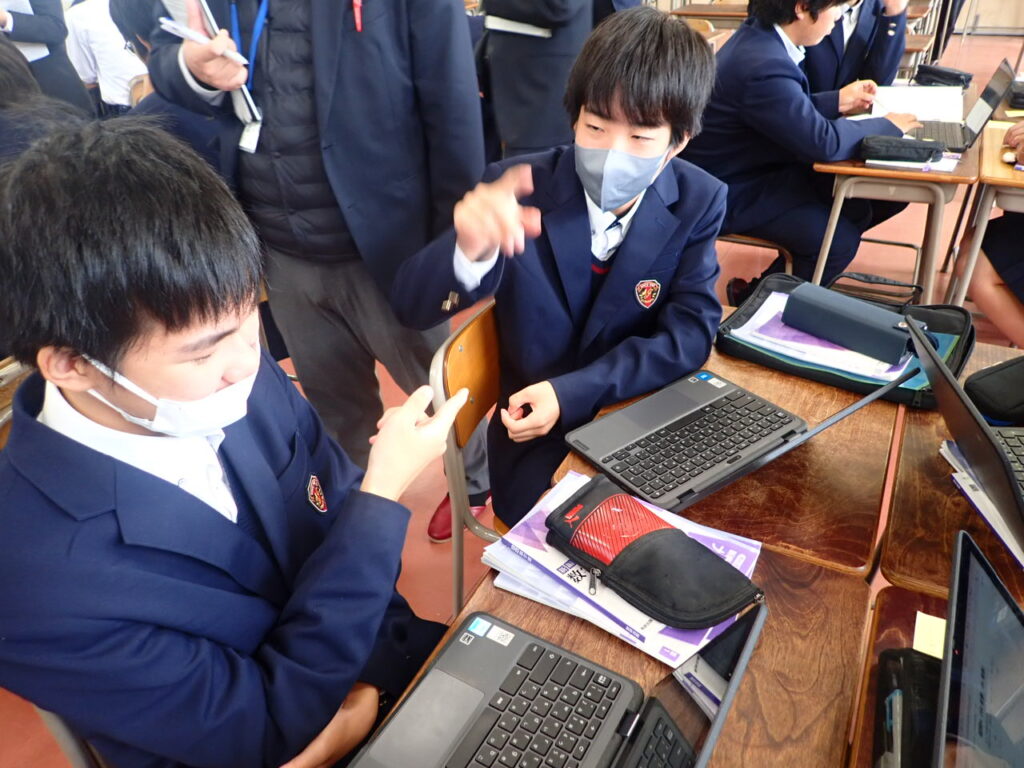

生徒たちはそれぞれの体験をもとに意見を交わし、現象の違いに注目していきます。

「充電が進むほど遅くなるのはなぜ?」という疑問が自然に生まれ、そこから“極限”の世界への扉が開かれました。

参観者からも「生徒の実感を出発点にした導入が自然で、生徒が自分ごととして考えていた」とのコメントがありました。

数学で現象を表す「考察」

中盤では、充電の進み方を「残りの半分だけ充電される」と仮定して、漸化式を立て、100%に近づく様子を数式で表現しました。

生徒たちはNotionにそれぞれの班のモデル式を入力し、他班の考えと比較しながら「極限に近づくとはどういうことか」を論理的に整理していきました。

また、授業では授業者の先生の高校時代の友人(現・自動車メーカーの研究者)が登場し、お互いの会話の様子も紹介されました。

「バッテリーの劣化は指数関数的に進む」という専門的な話題をもとに、数学の式が、単なる計算式ではなく“科学技術の設計思想”につながることを理解しました。

参観者の中には「生徒が現象の背後にある“理由”を数理的に探ろうとしていた」「理科や情報科ともつながるSTEAM的な視点を感じた」といった声もありました。

学びを言語化する「発表」

授業の終盤では、NotebookLMを活用して各班が自分たちの考えをポッドキャスト形式でまとめました。

「数学の式を“言葉”に変えて伝える」ことを通じて、学びを内省的に整理しながら他者に共有する新しい形の発表活動です。

参観者からは、

「数理的思考と表現的思考が見事に融合していた。探究の“考察から発信”という流れが自然にできていた」

との感想も寄せられました。

生徒も教師も“考え続ける”授業

この授業は、「探究6段階 岡山一宮MODEL」の第05と06段階(考察・発表)に焦点を当てています。

教師が答えを与えるのではなく、生徒が“問い”を中心にサイクルを回す「解かない数学」が特徴です。

Notion上でリアルタイムに思考を共有する仕組みが、クラス全体の探究の可視化を支えました。

参観者の記述にはこんな言葉が残されています。

「数学が生活とつながることで、学びが生き生きとしていた」

「AIやICTを使いながらも、人間らしい思考の深まりがあった」

「『数式=世界を説明する言葉』という実感を与える授業だった」

“数で世界を語る”力を育てる

数学Ⅲで扱う「極限」は、単なる計算練習ではなく、「変化の限界を見つめる思考の型」です。

授業者は、現実の現象を数理でモデル化し、自らの言葉で説明する力を育てることをめざしています。

今回の授業はその実践の象徴とも言えるものでした。

数式の向こうにある現象を探り、日常の「なぜ?」を科学的に説明できる力――

それが、一宮高校の探究型授業が目指す“生きるための数学”です。