4月21日(月)2年生の公共の授業で行われた「探究チャレンジ」の様子を紹介します。

テーマは「集団の納得感と個人の最適解」。ただの意見交換ではありません。単に議論をするだけでは終わらない、岡山一宮高校らしい「探究」のエッセンスが詰まった授業です。この授業では、個人で考える時間、そしてグループで話し合い、最終的に全体で合意形成を図る時間が設けられていました。

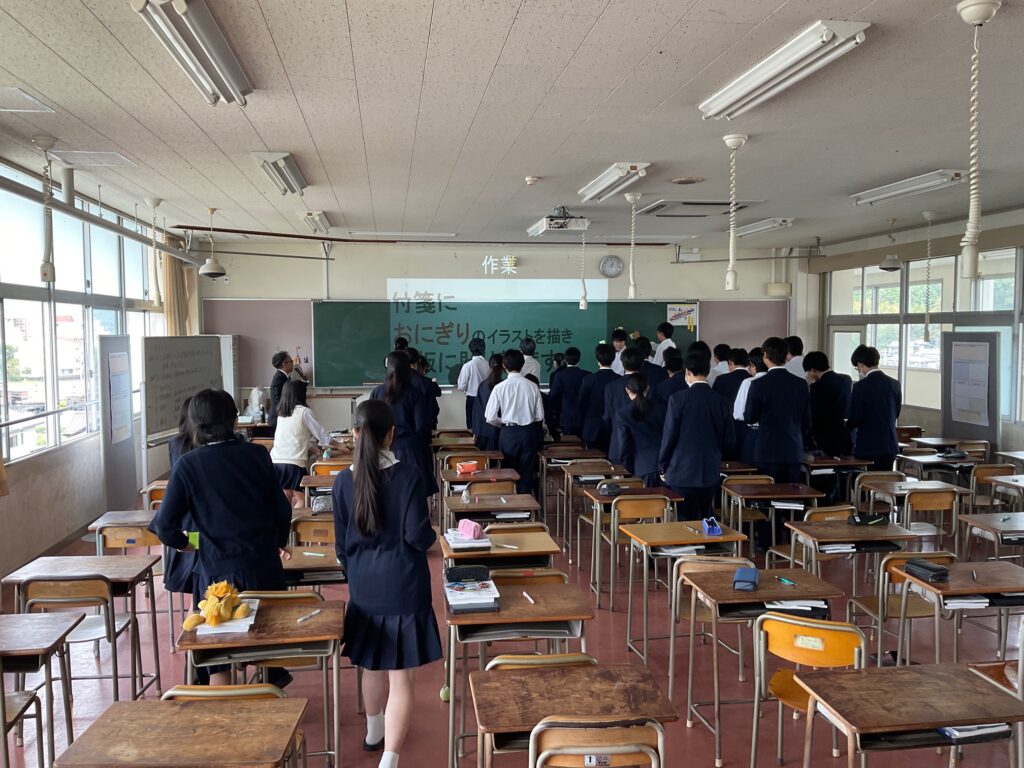

おにぎり活動を通じた集団と個人の選択

岡山一宮高校の2年生が取り組んだ公共の授業では、はじめに自分の思う「おにぎり」を付箋紙に描き、指定された場所に貼るという課題に挑戦しました。この活動は、集団の期待にどのように個々の選択が影響するかを体感するものです。生徒たちは、ほとんどが「三角形のおにぎり」を選び、同じ場所に貼るという行動を取りました。この選択は、集団の納得感が個人の最適解に優先される場面を示しました。

Googleフォームを活用した仮説の設定とディスカッション

次に、Googleフォームを使用して、与えられたテーマに対して生徒たちが考えた仮説を入力しました。フォームに入力した仮説はグループで共有でき、生徒自身が自分の考えを整理できるようにしました。さらに教師が提示した仮説に基づいて、生徒たちはその正当性を問うことに挑戦しました。5W1Hの視点を使って質問を作成することで、仮説の深掘りを行うとともに、情報整理力や批判的思考力を養いました。

付箋を使った質問の分類と深掘り

その後、付箋を使用して、グループごとに自分たちの質問を整理しました。付箋には、作成した質問を書き、それを黒板に貼って分類していきました。このプロセスでは、質問を「開かれた質問」と「閉じた質問」に分類し、さらにその内容を深掘りしていきました。この方法を通じて、生徒たちは自身の質問をより明確にし、他者との合意形成を図りました。

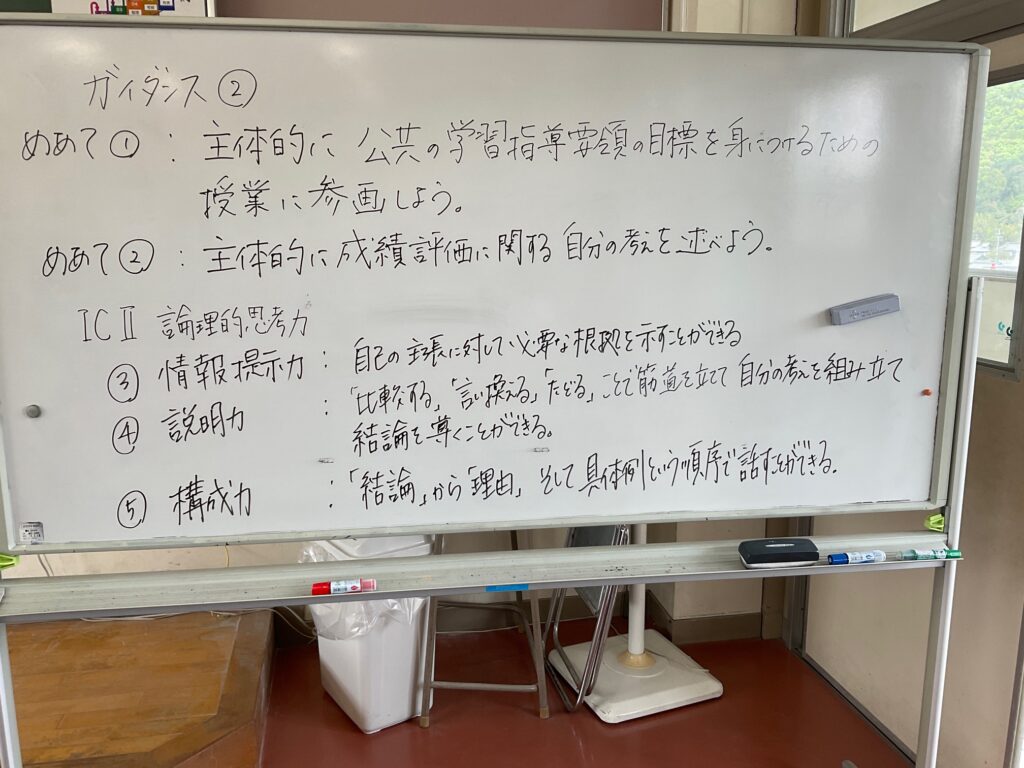

ホワイトボードでのグループ発表と議論

最後に、ホワイトボードを使ってグループごとにディスカッションの結果をまとめ、発表を行いました。各グループは、自分たちの主張をホワイトボードに示し、発表者は他のメンバーとともにその内容を全クラスに向けて説明しました。グループ内での協力によって、集団の意見と個人の最適解がどのように交差するか、そしてどのように議論を進めるかについて、実際に体験しました。

学びの振り返りと次回への繋がり

授業の最後には、生徒たちが自分の意見を整理し、次回に向けての課題を考える時間が設けられました。この探究活動を通じて、生徒たちは公共の授業における合意形成の重要性を学び、今後の社会で必要とされる思考力や判断力を高めました。また、次回の授業でも、この経験を活かし、さらに深い議論を展開する予定です。