9月29日(月)1年生物理基礎の授業で探究チャレンジが行われました。

身近な問いから始まる「作用・反作用」

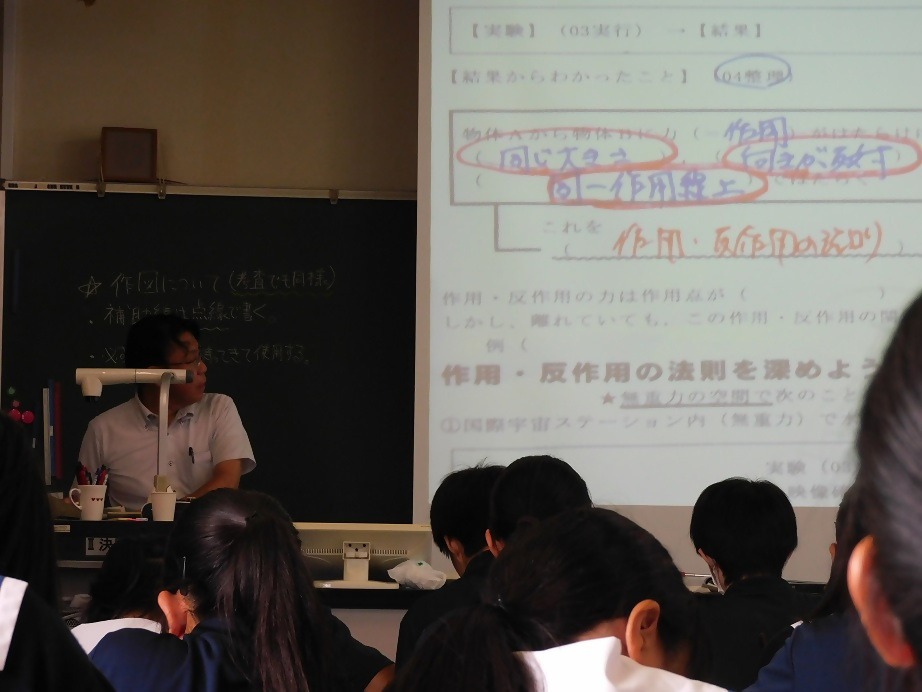

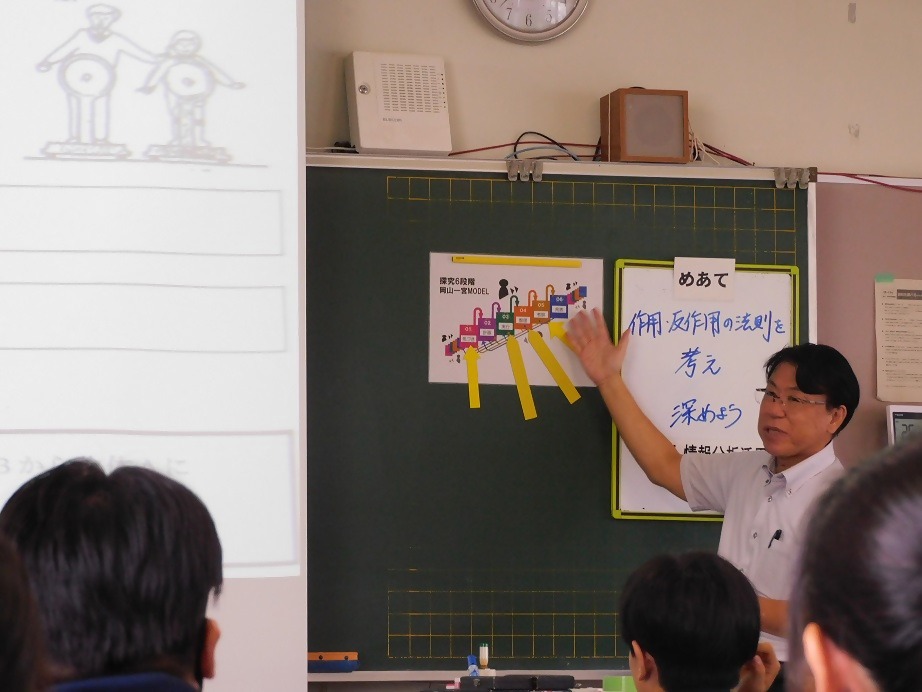

今回の探究チャレンジでは、物理基礎の授業で「作用・反作用の法則」を題材に、生徒が探究の過程を意識しながら学びを進めました。テーマは「無重力空間で行う実験」。仮説を立て、実験や動画教材で検証し、結果を整理・考察する流れを繰り返すことで、知識の理解が深まり、次の仮説を立てやすくなることをめざしました。

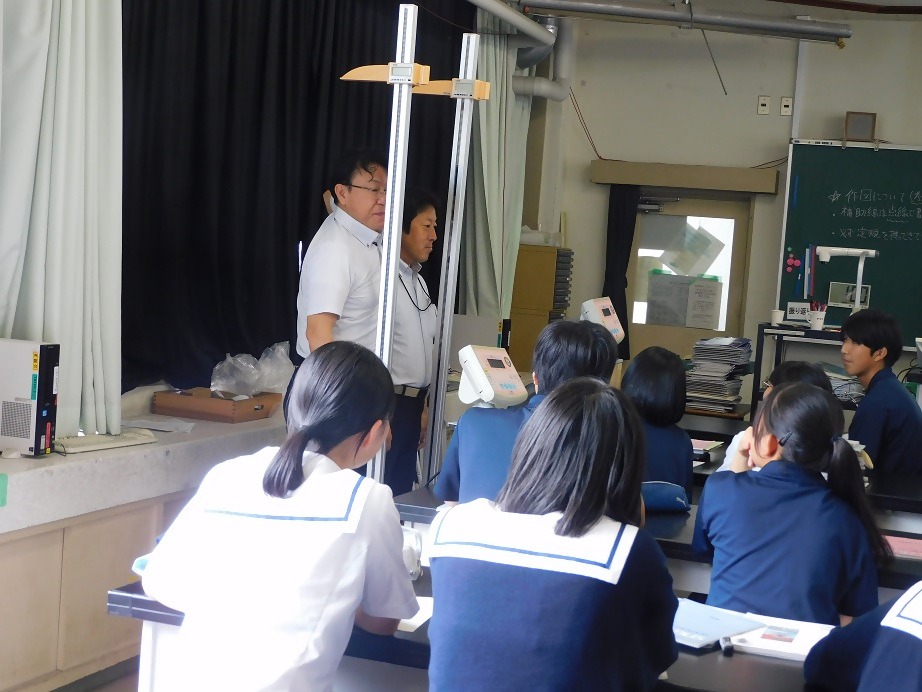

体重計での実験から考える

授業の導入では、教師から「大人と子供がそれぞれ体重計にのっている。大人が子供の肩を押すと体重計の針はどうなるか」という発問がありました。生徒たちは中学校で学んだ作用・反作用の法則を思い出しながら仮説を立て、実際に2台の体重計を使って実験を行い、結果を確かめました。その後、物理的にどのように説明できるかを考え、法則を確認しました。

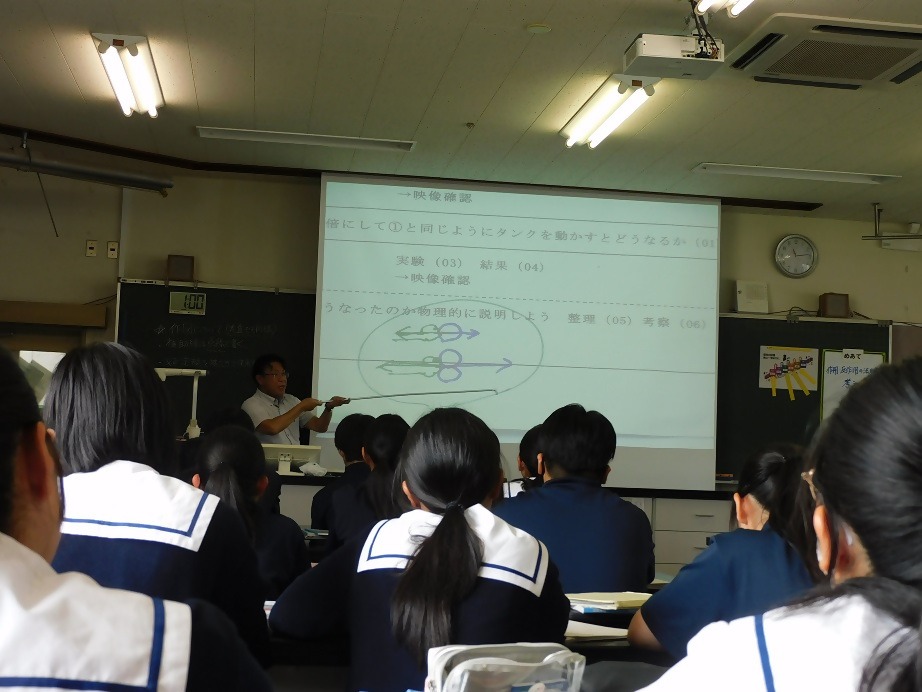

宇宙空間での探究に挑戦

続いて、宇宙空間での実験映像を視聴しながら、次の課題に挑みました。

- 40kgの水タンクを押すとどうなるか

- 80kgの水タンクを押すとどうなるか

- 宇宙空間で綱引きをしたらどうなるか

- ねじ回しや腕相撲をしたらどうなるか

生徒は①~④それぞれについて、仮説 ⇒ 実験 ⇒ 結果の整理 ⇒ 考察を繰り返し、探究の過程を体験しました。

「仮説を立てることは楽しい」

片山先生は次のように振り返っています。

どんなに小さな課題でも、科学的な根拠を基に考えることは仮説になります。その仮説を検証し、結果を整理して考察することを楽しいと感じる生徒を増やしたいと考えて、この授業を実施しました。

無重力の実験は実際の教室ではできないため、JAXA宇宙教育センターの教材動画を活用しました。それぞれの課題で物理的な考え方や図の表し方を学んだことで、生徒たちは次の課題に対してより適切な仮説を立てられるようになり、探究のプロセスを繰り返す意義を実感していました。

学びが深まる探究型授業へ

今回の授業では、探究の過程を重ねることで思考が深まっていく様子が見られ、非常に効果的な学びの機会となりました。今後も探究の視点を取り入れた授業実践が続いていきます。