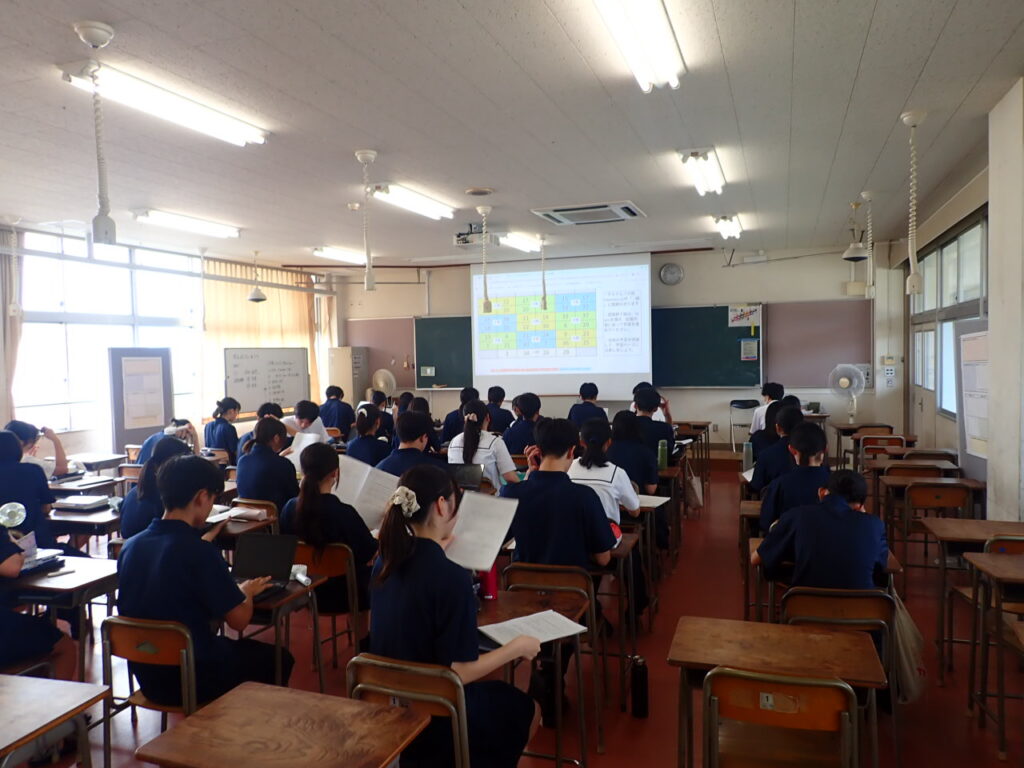

9月18日(木)2年生の公共の授業で「探究チャレンジ」が行われました。テーマは「民主政治と私たち」「地方自治のしくみと役割」。今回はICTを活用して進められた授業の様子を紹介します。

教員は最小限の指示、生徒は最大限の主体性

この日の授業で特徴的だったのは、教員がほとんど指示を出さないこと。それにもかかわらず、生徒たちは自分たちで課題を確認し、役割を分担し、学びを進めていきました。

- 小テスト → 個人シート入力

- 基礎基本学習 → パニックシートで疑問点を共有

- 基本問題 → ペアで協議しながら回答送信

こうした流れはすべてTeams上に示されており、生徒たちは画面を見ながら自主的に動いていました。

岡山市のまちづくり計画を題材に

授業では「岡山市のまちづくり計画」を素材として扱い、生徒たちは公開されている複数の計画を比較検討しました。

- 岡山市環境基本計画

- 岡山市都市計画マスタープラン

- 岡山市防災計画 など

それぞれを読み込み、「もっとも優先順位が高いと考える計画」を選び、その理由をアンケートで回答しました。社会に開かれた問いを、生徒自身が主体的に考える場となりました。

2限目は「chatmeeting」へ

後半の2時間目はTeamsのグループチャネルに移動し、chatmeetingを実施。

- グループごとにプレゼンの打ち合わせ

- エレベーターピッチ形式での発表

- 個人の振り返り入力

生徒たちは公共の知識を活かしながら、実社会に直結するような課題解決型の提案をまとめました。

見えてきた力

この日の「探究チャレンジ」を通じて、生徒たちに育っていたのは以下の力です。

- 主体的に学びを進める力(指示がなくても動ける)

- 協働して考えを深める力(ペア・グループでの議論)

- 社会課題を自分事として捉える力(地域の計画を題材に提案)

まさに「探究的な学び」の姿が、授業の中で自然に表れていました。