「楕円化する世界」から始まる導入

この日の数学の授業は、あるネットニュースの記事「楕円化する世界」からスタートしました。授業者は生徒に問いかけます。

「楕円って、どんな形をイメージする?」

生徒たちはトラック、惑星の軌道、建築物のデザインなど、身の回りから様々なイメージを挙げ、数学が現実世界とつながっていることを体感しながら授業が始まりました。

放物線・双曲線・楕円の違いを整理

その後、放物線・双曲線・楕円といった円錐曲線の基本的な特徴を再確認。図形の形と方程式との対応を意識しながら、それぞれの定義や標準形について整理しました。

この授業では、

- 定義を理解する時間

- 公式を確認する時間

- 実際に問題を解く時間

が明確に区切られており、生徒は自分の学習段階を意識しながら主体的に活動を進めていきました。

探究を深める2つの問い

基本的な知識と計算力を確認した後、授業は“探究の時間”に入ります。投げかけられたのは、次のような問いでした。

「楕円では、なぜ2つの焦点からの距離の和が2aになるのか?」「なぜ焦点の座標が求まるのか?」

この問いに対して、生徒たちは証明に挑戦します。

中学生向けと高校生向けの2つの証明アプローチ

授業では、証明の難易度を2つに分けて展開しました。

- 中学生でも理解できる幾何的な証明

- 高校生向けの座標を用いた論証的証明

まずは個人で考え、証明をノートにまとめる時間があり、その後はペアで相互確認。自分の説明を相手に伝えることで、理解をさらに深めていきます。

根拠をもって語る力を育む

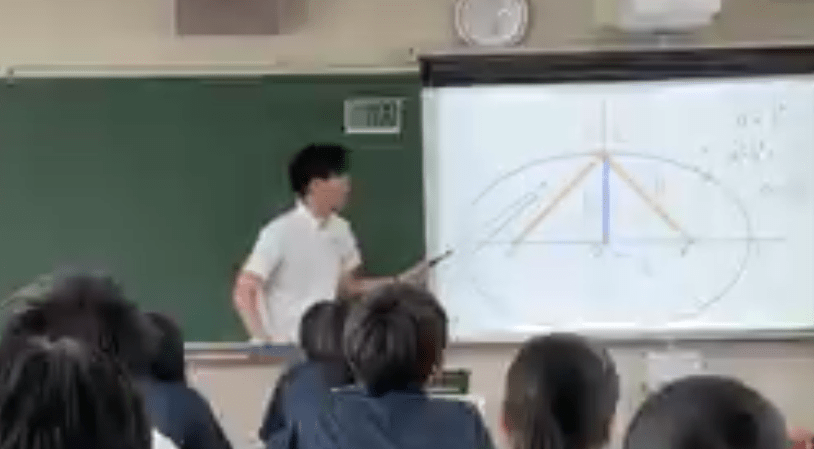

授業者は生徒の答案を前方スクリーンに映し、問いかけます。

「ここに補助線を引いたけど、なんで? 説明してみて」

生徒は自分の判断の根拠を言語化し、全体の前で発言することで論理的思考力と表現力を磨いていきます。生徒の発言に対して、教師はこう補足します。

「証明なんだから、ゴールはわかっている。だからこそ、こういう式変形が必要になるんじゃないかという仮説が立てられる。これが探究6段階でいう“仮説”の部分なんです。」

再び「楕円化する世界」に戻る

授業の最後には、再び冒頭のニュース記事「楕円化する世界」に話が戻ります。記事の内容は、2つの国の力のバランスは変化しているが、合計としての力の総量は一定というもの。まさに楕円の定義「2つの焦点からの距離の和が一定」を社会現象に重ねた構造でした。

生徒が主役の探究的な授業

この授業では、教師の解説よりも生徒の活動時間が多く確保されており、ペアワークや発表を通じて、自らの考えを根拠とともに語る場面が多く見られました。

単なる公式の暗記や解法の確認にとどまらず、

- 定義の意味を深く理解し、

- 問題解決の複数の方法を検討し、

- 数学的な視点で社会を読み解く

そんな学びのプロセスが、生徒一人ひとりに刻まれていきました。