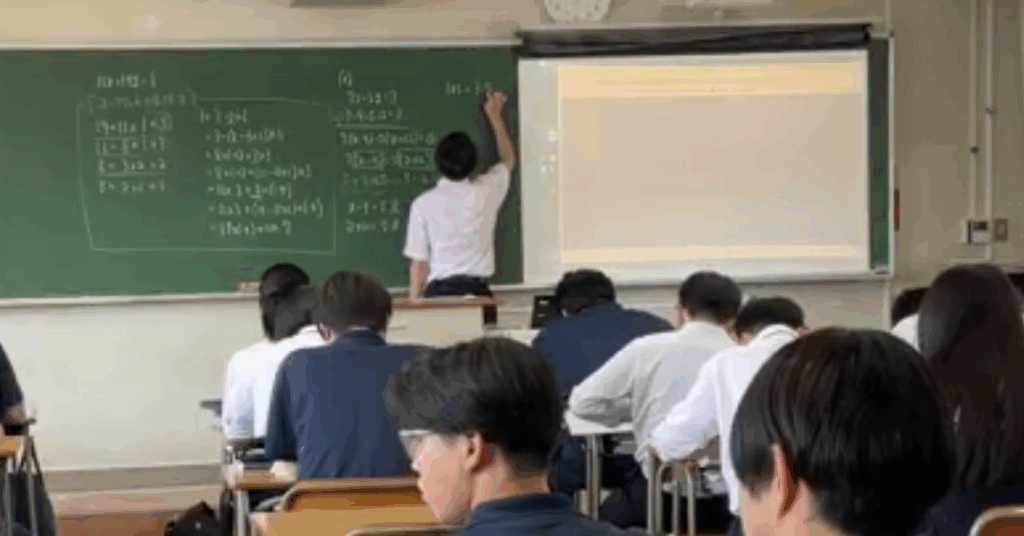

入試問題を題材にしたリアルな探究授業

6月4日(水)3年生の数学の授業で「一次不定方程式」をテーマにした探究チャレンジが行われました。この日の題材は、2025年大学入試で実際に出題された問題。入試問題というリアルな素材を通じて、「数学的に考える」とはどういうことかを掘り下げていく授業でした。

生徒の予習レポートが授業の起点に

授業冒頭、生徒たちは事前に提出した予習レポートをもとに授業に臨みます。提出されたレポートはそのままスクリーンに投影され、授業者が複数の生徒の答案を紹介。途中で考察が止まっている答案や、数値を代入して規則性を予想しようとしたものなど、多様なアプローチが紹介されました。

試行錯誤のプロセスを価値として扱う

一見「正解」にたどりつけていない答案でも、そこにある思考の軌跡を丁寧に拾い上げる指導が印象的でした。例えば、数値代入からパターンを探ろうとした着眼、あるいは条件を固定して見通しを立てた工夫など、どの答案にも数学的な価値が見いだされていきます。

「今、何に注目すべきか」を共有しながら進む

そのうえで、「今、何に注目すべきか」をクラス全体で再確認。授業者は模範解答だけを提示するのではなく、その裏にある“試行錯誤のプロセス”を大切にしました。完成された解答の背後には、いくつもの失敗や迷い、やり直しがあることを、生徒たちは共有しながら理解を深めていきます。

思考を深める問いかけと対話の場面

授業中には、「代表的な解の組が見つかればいいが、見つからなかった場合はどうするか?」といった探究的な発問があり、生徒の思考を深く促しました。ただ公式を覚えるだけではなく、「どの状況でどう使うか」を自分の言葉で考え、ペアで話し合い、全体に向けて発表する場面も見られました。

数学の本質にふれる「考える授業」

この授業は、単に正答を導くための練習ではなく、1つの問題を通して複数の視点からアプローチを試みることで、数学的な思考を磨く探究的な学びでした。過去の知識を総動員し、互いのアイデアに刺激を受けながら問題と向き合う姿には、「高校数学の本質」が詰まっていたように感じられます。