■本校サイエンス部2チームが多数入賞しました

11月1日(土)に就実大学で開催された 「サイエンスチャレンジ岡山2025」 に、本校サイエンス部が2チーム(チーム紅龍・チーム蒼龍)で参加しました。

県内の理数系に強い高校が集まり、筆記競技と3つの実技競技で総合力を競う大会です。

その中で、本校サイエンス部は次のような素晴らしい成績を収めました。

- 実技競技③(工学分野) 第1位 :チーム紅龍

- 実技競技①(化学・物理分野) 第5位:チーム紅龍

- 実技競技②(生物・地学分野) 第3位:チーム蒼龍

- 総合 第5位:チーム蒼龍

理科・数学・工学の力だけでなく、チームワークや集中力も求められる大会で、ここまでの結果を残したことは大きな快挙です。

実技競技①「桃太郎CAR」

化学反応で走る車づくりに挑戦

実技競技①では、化学反応で得られるエネルギーを使って走る「桃太郎CAR」を自作し、離れた場所に置かれた“お宝”をどれだけ回収できるかを競いました。

- A4サイズ以内・高さ21cm以内という厳しい制限の中で設計

- 往路は「化学反応+坂道」、復路は「化学反応のみ」で走行

- テニスボールやバレーボール、ペットボトルなど、重さも形も違う“お宝”を一度に運ぶ戦略が必要

生徒たちは、事前に何度も走行実験を行い、

「どの薬品をどれくらい使えば、どこまで走るか」

「坂道をどう使えばエネルギー効率が良くなるか」

をデータで確かめながら改良を重ねました。

化学反応式だけでなく、力学・エネルギー保存・摩擦など、物理の知識もフル動員。

机上の勉強が、そのまま“走る車”という形で目の前に現れる、まさに理科の総合実技でした。

実技競技②「フィールドワーク in 就実大学」

手作り望遠鏡とフィールド観察で、生物・地学を体感

実技競技②は、就実大学のキャンパス全体を使った フィールドワーク型の生物・地学競技 です。

チーム全員でビブスを着てキャンパスを歩き回りながら、出題される問題に挑戦していきます。

- 校内の植物や地形を観察して解く生物・地学の問題

- 天気や気象に関する問題、音や匂いを手がかりにする問題など、多様な問い

- さらに、事前課題として 「手作り望遠鏡」 を製作し、その性能も評価の対象

望遠鏡は、

- 紙製の筒に凸レンズを2〜3枚だけ使用

- 30〜120cmの長さ、対物・接眼レンズの幅も制限あり

という細かな条件の中で、自分たちで設計します。

大会当日は、15〜20m先のA4用紙に書かれた文字を読み取る という実験で性能が試されました。

レンズの組み合わせ、焦点距離、像の向き…

光学の知識を、実際に「見える/見えない」という結果で確かめていく、とても実践的な競技です。

チーム蒼龍は、キャンパス内での観察・相談・役割分担がうまく機能し、

第3位入賞 という素晴らしい結果を残しました。

単なる暗記ではなく、「自分の目と頭で確かめる学び」を、まさに体現してくれました。

実技競技③「ハシトハシ」

割り箸と紙から“橋”と“ピンポン発射台”を生み出す工学バトル

実技競技③は、工学的な発想力と創造力が問われる種目です。

与えられる材料は、A4コピー用紙・割り箸・輪ゴム・ゼムクリップ といった身近なものだけ。接着剤やテープは一切使えません。

内容は2本立てです。

①「ピンポンとばし」

- 割り箸と輪ゴムを使って、卓球ボールを飛ばす発射台を制作

- 発射台は自立し、A3サイズの発射エリア内に収まるように設計

- 動力は輪ゴムの弾性力のみ。手で直接ボールを弾くのは禁止

- 2m先にある的に3球を打ち込み、得点を競う

ここでは、

「どうすれば狙った方向に安定して飛ぶのか」

「力をためて、一瞬で解放するには構造をどう工夫するか」

といった、工学的な設計センスが問われます。

発射台は、得点だけでなく 創造性・機能美 などの観点からも評価され、「匠賞」という特別賞の対象にもなります。

②「橋」

- A4コピー用紙40枚とゼムクリップ6本だけで橋(橋桁)を制作

- 50cm離れた2つの長机の間に橋を架け、その上に500mLペットボトルを載せていく

- 【橋の得点】= ペットボトルの本数×10 + 使わずに残したコピー用紙の枚数(最大20枚)

つまり、

「少ない材料で、できるだけ多くの重さを支える構造」を作ったチームが高得点になります。

紙をどう折るか、どんな形なら強いのか、

生徒たちは事前の実験ノートをもとに、三角形・アーチ構造・多層構造などを試しながら、最適解を探っていました。

この競技で チーム紅龍は見事『第1位』 を獲得しました。

限られた時間と材料の中で、アイデアを出し合い、役割分担し、最後まで集中を切らさずにやりきった成果です。

■ 生徒たちの成長が見えた大会

競技直後の振り返りでは、

「もっと良い走行データを取りたい」

「チームで動く楽しさを実感した」

といった声が上がり、探究への意欲がさらに高まったことが感じられました。

科学を“学ぶもの”から“使うもの”へと捉え直す、大きな経験になったと思います。

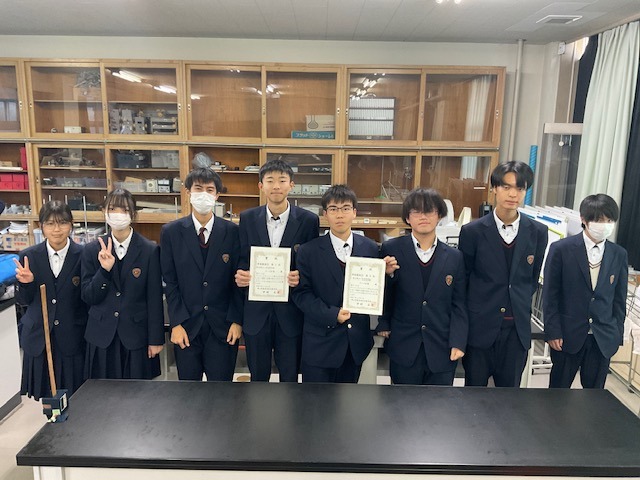

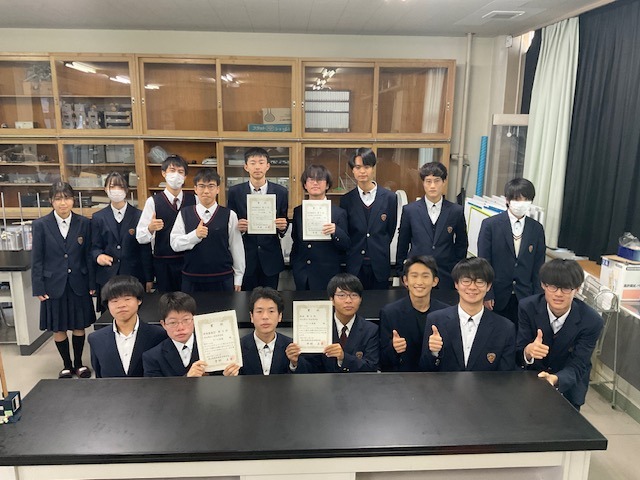

■ 校内表彰の様子

校内で表彰状の授与を行い、成果を讃え合いました。

仲間同士の喜び合う姿はとても印象的で、生徒たちの成長を実感する時間となりました。

■ 最後に

本校サイエンス部の活躍は、日頃から支えてくださる保護者の皆さまの応援が大きな力となっています。

今後の研究活動・大会出場にも、ぜひご期待ください。