4月8日(火)新年度が始まり、新たなスタートを切った新2年生と新3年生を対象に、始業式で教員研修プロジェクトチームから「探究6段階岡山一宮MODEL」についてプレゼンが行いました。今回はその内容を紹介します。

「探究」とは何だろう?

「探究」を辞書で調べてみると、「事物の真の姿(あり方)は何かという事を探り、見きわめること」「深くさぐりきわめること」と書かれています。探求(捜し求めること)とは違います。

その意味を岡山一宮高校流に学びの言葉に置き換えると、

「自らが課題を設定し、解決に向けて情報を分析する」「周囲の人と意見交換や協力をしながら進めていく学習活動」

となります。これは文部科学省が示す「総合的な探究の時間」にも通じる考え方です。

中学校では「課題の設定 → 情報収集 → 整理・分析 → まとめ・表現」という探求学習を経験してきたと思います。岡山一宮高校では探求から探究に進み、この探究のプロセスをより実践的にするために6段階に整理して活用しています。

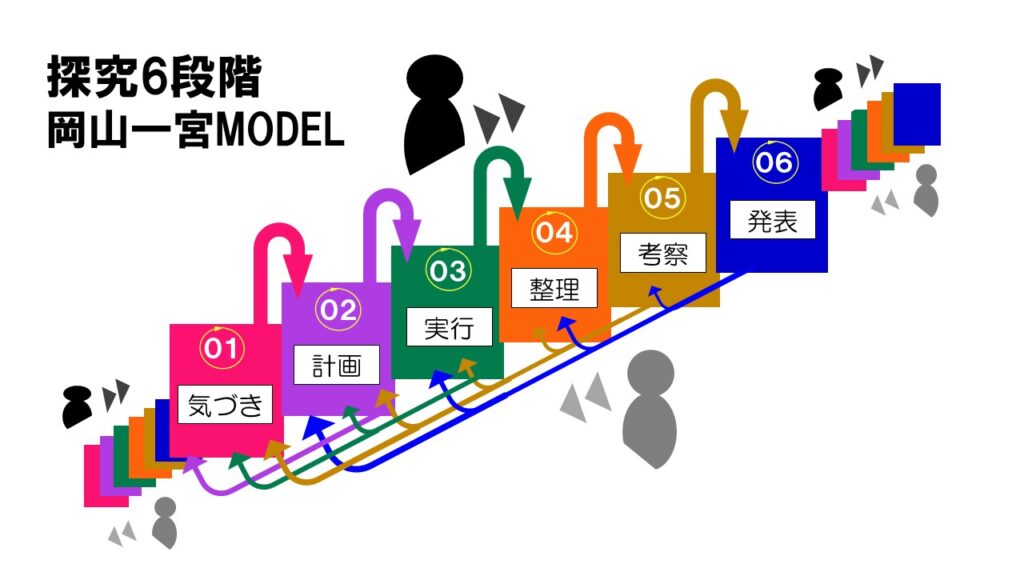

「探究6段階岡山一宮MODEL」

岡山一宮高校では、探究のプロセスを以下のように6つの段階に分けています。

| 段階 | 名称 | 内容の概要 |

|---|---|---|

| 01 | 気づき | 「なぜ?」という疑問を持ち、問いを立て、仮説を立てる。 |

| 02 | 計画 | 仮説を検証するための方法を考え、検証計画を立てる。 |

| 03 | 実行 | 実験や調査、実習など実際の行動を行う。 |

| 04 | 整理 | 得られた情報やデータをまとめて可視化する。 |

| 05 | 考察 | 整理した内容から自分なりの解釈・考察をする。 |

| 06 | 発表 | 自分の考えを表現して、他者に伝える。 |

各段階のネーミングは、どの教科・科目でも使えるように工夫されており、理系・文系・実技科目を問わず活用できます。さらには、社会に出たときにも通用する言葉として選ばれたものです。

「探究6段階岡山一宮MODEL」に隠された2つの大切な視点

探究6段階岡山一宮MODELには、各段階の言葉以外に2つの重要なメッセージがあります。プレゼン時に、その2つは何かを考えてもらい、生徒同士で意見交換も行いました。

1. 振り返りの矢印

6段階の図には「後ろに戻る矢印」があります。これは「振り返り」を意味します。成功した時も失敗した時も、なぜそうなったのか、どこに原因・要因があったのかを見直し、さらに深化することができます。必要に応じて01~05の段階に戻ることが大切です。

探究とは、うまくいかないことを恐れず、失敗から学ぶことを含んだ学びなのです。

2. スキルアップして新しい探究へ

一度探究のサイクルを経験すれば、次はさらにレベルアップした探究が可能になります。経験を積むごとに、深く、新しい探究に取り組めるようになる。これが「探究のスパイラルアップ」です。

なぜすべての授業で探究6段階を使うのか?

全国の高校でも「課題研究」の時間はありますが、岡山一宮高校の特長は、すべての授業でこの探究6段階を活用している点です。

生徒のみなさんが自分の力で探究のプロセスを実行できるようになるためには、授業で探究6段階の手法を学び、練習や体験を重ねることが不可欠です。

国語の探究プロセスと、数学や理科、家庭科の探究プロセスはそれぞれ異なります。しかし、それぞれの教科・科目の探究プロセスを知ることで、視野が広がり、教科の枠を越えた卓越した探究力が身についていきます。探究のプロセスを極めることが大学進学後や社会人になった時に直面する数々の課題を解決するための力の養成に繋がります。

基礎学力の大切さ

一方で探究を深めるためには、基礎的な知識や手法など基礎学力が必要です。

基本的な知識や技能が不足していると、正しい計画や整理、考察はできません。授業に真剣に臨み、家庭学習をしっかり取り組むことが探究をさらに深化させるポイントです。

探究の一宮、さらに進化を

明日からの授業で、探究6段階のうち「今はどの段階にいるのか?」を意識しながら学習を進めてください。そして、全ての教科・科目の探究プロセスを学び、身につけてください。

皆さん一人ひとりが、「探究の一宮」の一員として、自ら問いを立て、考え、行動し、振り返りながら成長していくことを期待しています。

さあ、一緒に進化していきましょう!