4月9日(水)2年生の数学Ⅱの授業で行われた「探究チャレンジ」の様子を紹介します。

テーマは、三角形の角度を求める問題。ただの問題演習ではありません。ただ解くだけでは終わらない、岡山一宮高校らしい「探究」のエッセンスが詰まった授業です。この授業は個人で考える時間、そしてグループで話し合う時間が設定されていました。

「すぐに解けるはず」なのに、なぜか答えが出ない?

授業の導入で出されたのは、三角形の角度を求める問題。

一見、これまでに習った余弦定理を使えば簡単に解けそうな問題です。

しかし、すぐに「解けた!」という声は上がりません。

「あれ?なんかおかしいぞ?」「コサインの値がおかしいなぁ」

実はこの問題、三角形が成立していないというのがポイントです。

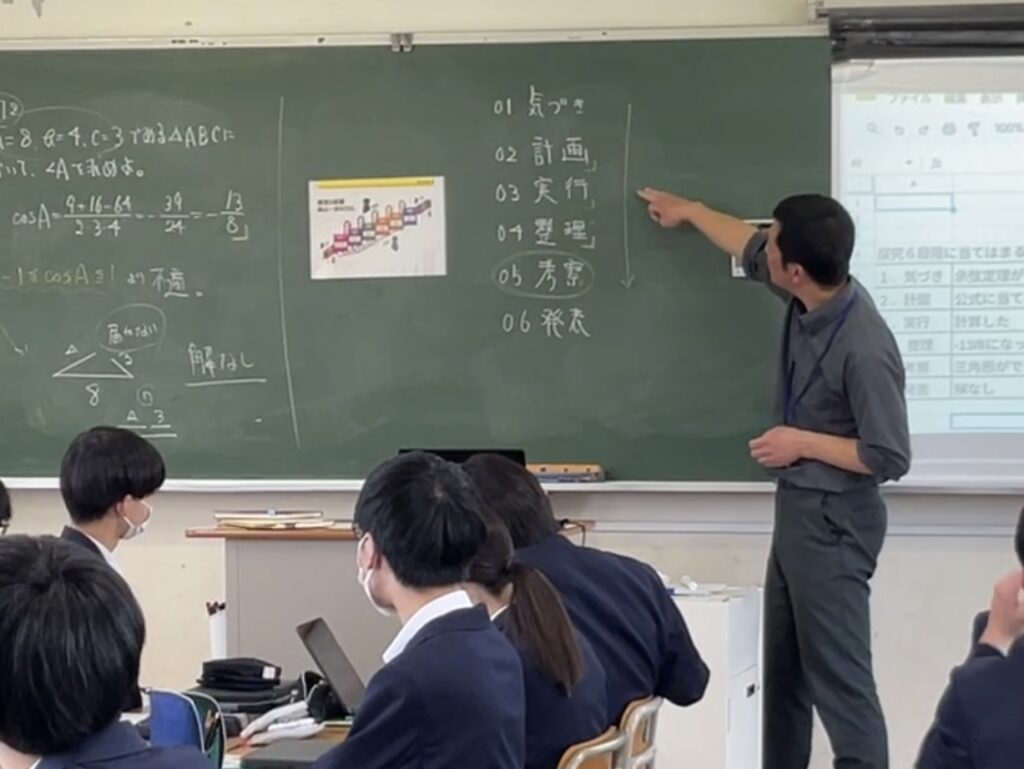

授業者の問いかけ:「探究6段階で言うと今どこ?」

ここで先生からの問いかけが入ります。

「この問題を解くときに、探究6段階のどこを意識したでしょうか?」

- 01 気づき

- 02 計画

- 03 実行

- 04 整理

- 05 考察

- 06 発表

この6段階を意識しながら、自分の思考のプロセスを振り返り、グループごとに問題を解く過程が探究6段階のどこにあたるのかスプレッドシートに記録していきます。

あるグループの記録の例:

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| 01 気づき | 余弦定理を使うことに気づく |

| 02 計画 | どの式に当てはめるか考える |

| 03 実行 | 実際に計算してみる |

| 04 整理 | 結果がマイナス1より小さくなる |

| 05 考察 | 三角形ができないと気づく |

| 06 発表 | 結論をグループで共有する |

探究6段階の真の力とは?

この活動を通じて改めて見えてきたのが、探究6段階の持つ力です。

◆「うまくいかない」時こそ意味がある

今回のように、教科書の公式に当てはめたのに答えがおかしい。そんなときこそ、01や02に戻ることが重要です。探究6段階の最大のメリットは、立ち止まり、振り返り、再び進むという柔軟な構造にあります。

◆ 出てきた情報を鵜呑みにしない

マイナス1より小さい値が出た時に、「おかしいな」と思えるかどうかが重要。探究とは疑うことから始まるのです。これは数学に限らず、課題探究や社会に出てからも求められる視点です。

授業の締めくくり:「最も大切だった段階は?」

授業の最後には、各グループが「今回の活動で最も大切だと思った探究6段階の段階」について発表しました。

- 「気づきがなかったら、問題の本質に近づけなかった」

- 「整理がなかったら、違和感に気づけなかった」

- 「考察の段階で初めて、三角形ができないことに気づいた」

生徒たちの発言には、しっかりと「探究のまなざし」が育っていることを感じさせられました。

通常の授業こそ探究の場に

探究6段階は、特別な課題研究の時間だけのものではありません。今回のように、日々の数学の授業でも活用できる思考のフレームなのです。

数学の問題であれ、社会の課題であれ、大切なのは「問いを持ち、計画し、行動し、振り返ること」。一宮の学びが目指す「深い思考」は、こうした日常の授業の中で積み上げられていきます。

次回の探究チャレンジでは、どんな「問い」が飛び出すのでしょうか。

今後も、生徒一人ひとりが「考える力」を探究6段階を通して育んでいくことを、私たち教員も楽しみにしています!