11月5日、本校で令和7年度SSH成果報告会を開催しました。

当日は県内外から約20名の教育関係者の方々にご来校いただき、生徒たちの日頃の探究活動や各プログラムの成果を共有する貴重な機会となりました。ご参加の皆さま、誠にありがとうございました。

今回の報告会は、

「生徒の学びがどのように深まり、どのように成長していくのか」

その姿を“具体的なデータ”と“生徒自身の言葉”でお伝えする内容でした。

■ 本校SSHの今年度のテーマは「見える化」

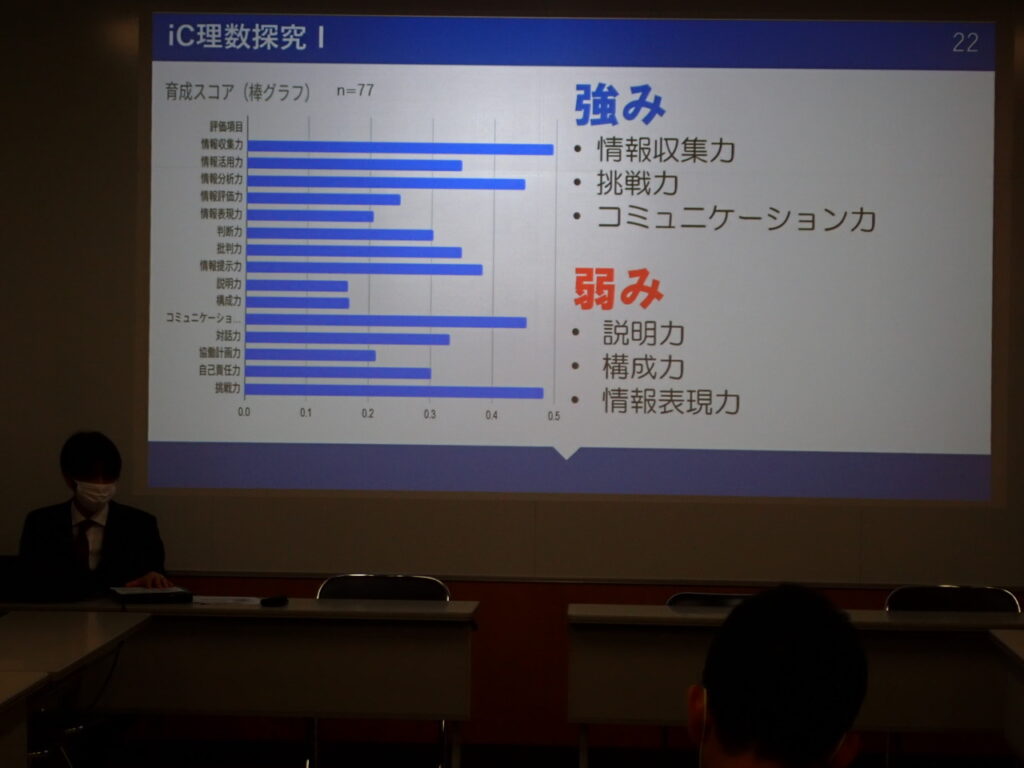

本校SSHでは、「情報分析活用力・論理的思考力・決断実行力」の3つのiコンピテンシーを軸に、生徒一人ひとりの成長を丁寧に可視化しながら学びを支えています。

今年度は特に、

・自己評価と教員評価を組み合わせた“探究面談”の導入

・各プログラムの効果を数値で検証(ANOVA、相関係数、クラメール連関係数など)

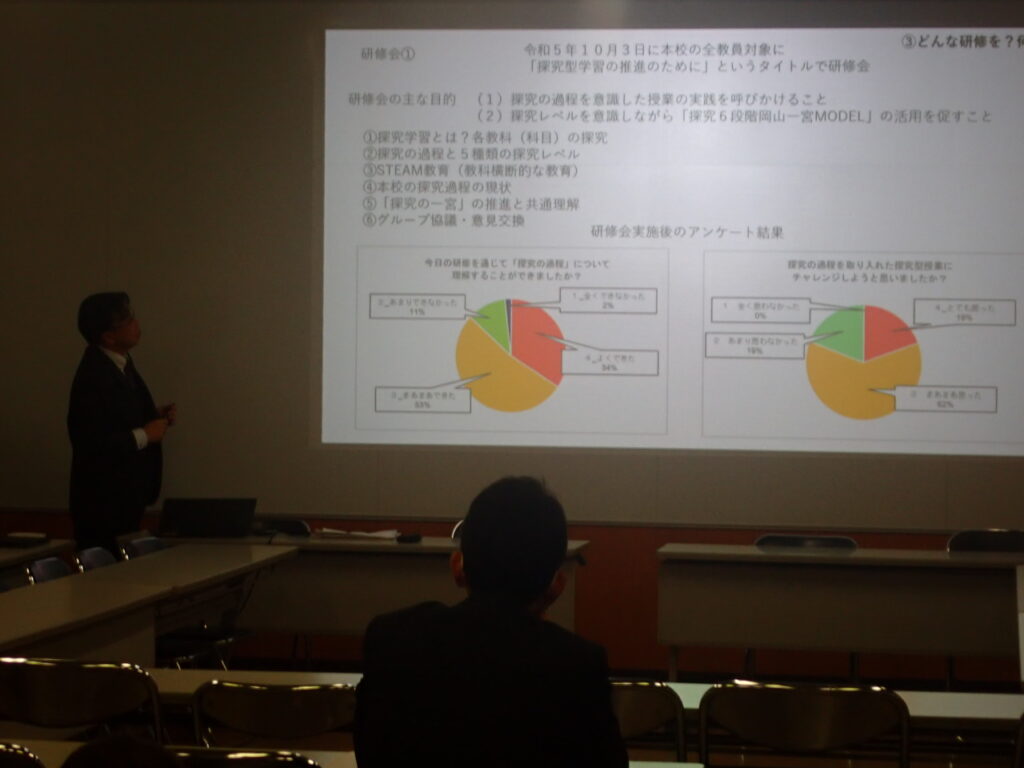

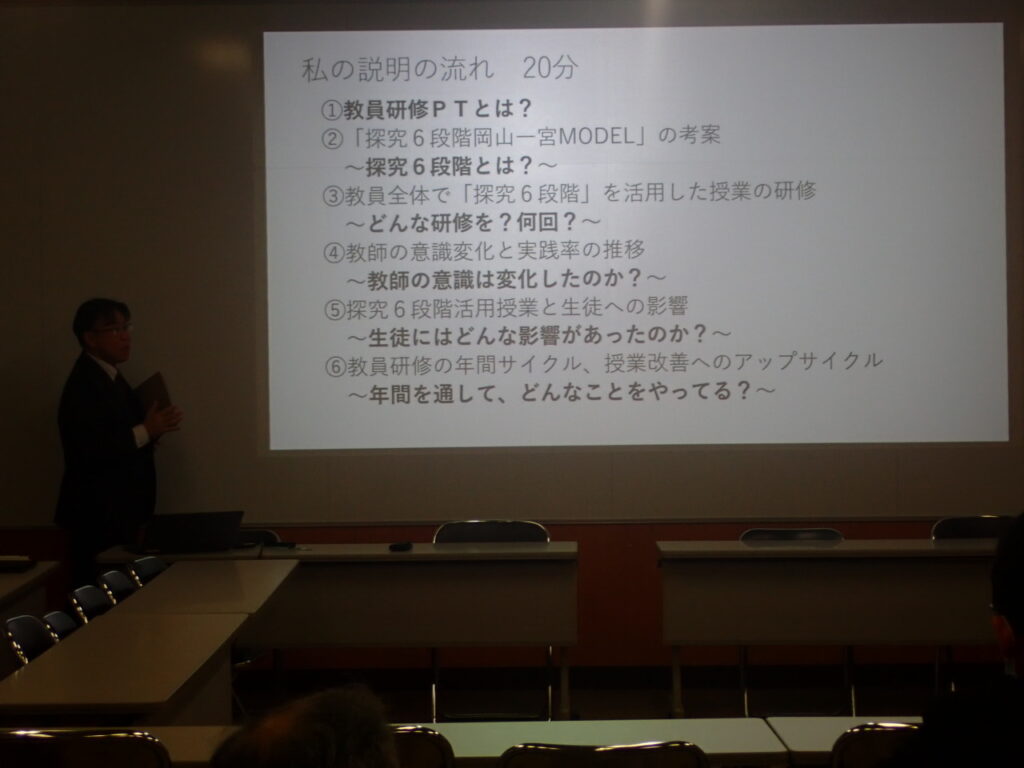

・教員研修PTによる授業改善サイクルの強化

といった大きなアップデートがあり、学びの質がさらに高まりました。

■ 生徒の声から見える「探究の力」の伸び

生徒アンケートの結果からは、

- 「データを根拠に筋道を立てて考えられるようになった」

- 「課題研究で身についた“問い方”が普段の授業や生活にも活きている」

- 「探究6段階のおかげで、何をどう改善すれば良いか分かるようになった」

などの声が寄せられています。

特に理数科生徒の成長は顕著で、

“探究6段階”が生活の中の考え方にまで浸透している

というデータも印象的でした。

■ 教員も「探究する教師」へ― 全員で育てる一宮の学び

本校では、教員自身も探究者として学び続けています。

- 年間を通じた教員研修

- 互いの授業を見合う「探究ウィーク」

- 1年間の成果を共有し合う「いちのみや探究デー」

これらの取り組みによって、

“全教科で探究的な学びを実践する学校文化”

が着実に育っています。

その結果、生徒アンケートでは

「探究6段階の授業が生活や他教科に役立っている」

という回答が全体で66.5%、理数科では81.7%という高い数値を示しました。

「探究」が一部の授業の特別な活動ではなく、

日常の学びそのものへと確実に浸透している

ことがよく分かります。

■ 最後に ― 保護者の皆さまへ

今回の成果報告会は、

生徒たちの成長が見える

教員の挑戦が見える

そして学校全体が前に進んでいることが見える

そんなイベントとなりました。

SSHの取り組みは「特別な活動」ではなく、

毎日の授業や生活に根づいてこそ、大きな力となります。

本校はこれからも、生徒が自ら問い、考え、未来を切り開く力を育てられるよう、学校全体で取組を進めてまいります。

保護者の皆さまには、今後とも温かく見守っていただければ幸いです。