11月6日(木)、2年3組では、「EARTHRISE English Logic and Expression II」の授業が行われました。

テーマは “Visiting a new place”。

生徒たちは、英語で「立場を持ち、理由を述べ、賛成・反対の意見を構築する」力を養う探究的な学習に取り組みました。

一宮高校が大切にしている探究6段階(気づき→計画→実行→整理→考察→発表)のうち、今回特に焦点となったのは

“考察・整理”のフェーズ。

生徒自身が過去に書いた英文をAIとペアで見直し、論理の質を高める活動が中心となりました。

学習のスタートは「自分の英文を客観視する」ことから

授業冒頭では、本時の目標を確認し、授業者がこう語ります。

「英語を書くことは、自分の考え方を磨くことでもあります。」

生徒たちは、自分が以前書いた英文を手元に置き、

「どの理由が弱いか」「根拠の提示は十分か」「反対意見へ配慮があるか」

といった視点で読み直しました。

ただ文法を直すだけではなく、

“自分の主張を論理的に整える”

という、言語探究の姿勢が教室に広がります。

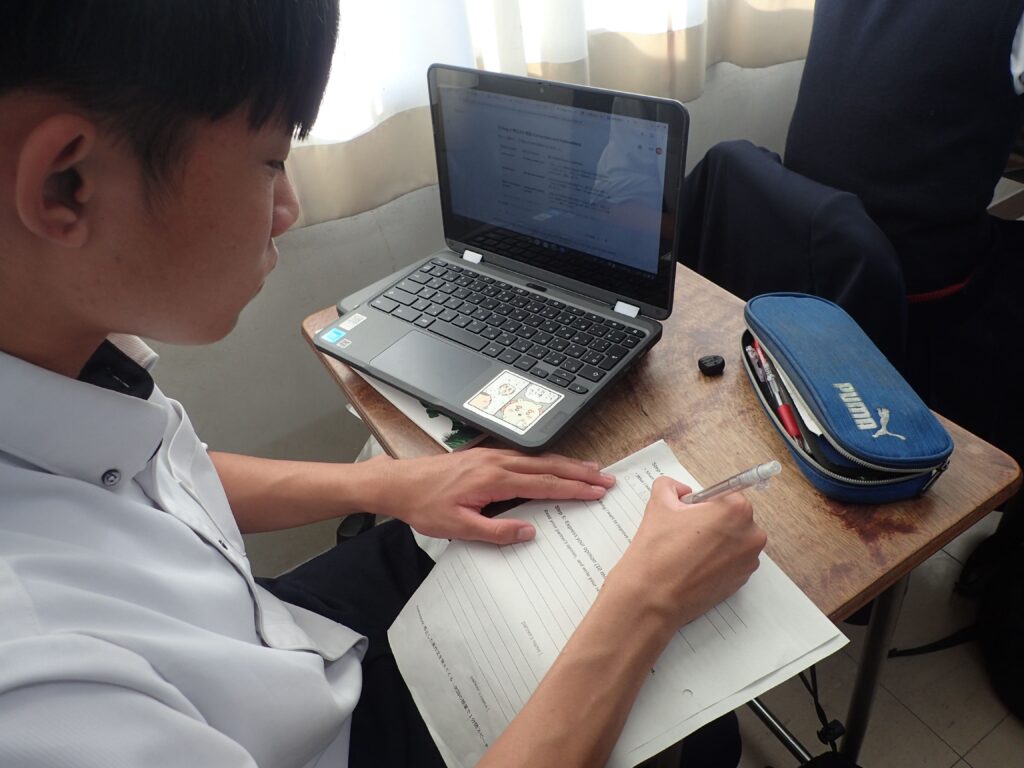

ペア&生成AIで英文改善 ― 協働で論理が磨かれる

次のステップでは、ペアで英文を交換し、互いにフィードバック。

「ここは説明が急に変わっているよ」

「例示が弱いから具体例を入れるといい」

といった声が自然に飛び交います。

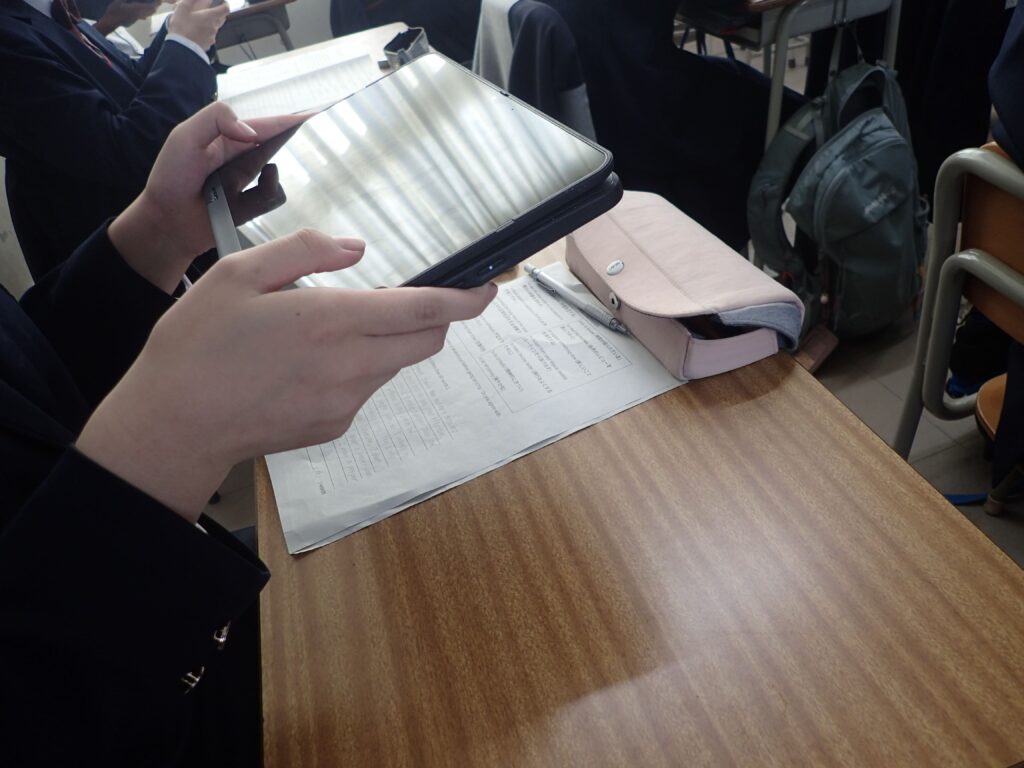

さらに今回は、生成AIも“第三の相棒”として活躍しました。

AIは文法ミスだけでなく、

・論理のつながり

・段落構成

・主張の明確さ

などを指摘してくれます。

生徒たちは、AIの助言に納得できるものとできないものを吟味しながら、

“自分の判断でもう一度書き直す”

という高度な探究プロセスを踏みました。

振り返りで見えた「論理的思考の成長」

書き直した英文をもとに、さらに深い振り返りが行われました。

「AIの助言に全部従うのではなく、自分で判断することが大切だと思った」

「反対意見への理解を書き加えたことで文章が説得力を増した」

「根拠を具体化すると、主張の重みが全然違うと気づいた」

こうした声から、

英語を書くこと=思考の探究である

という気づきが確かに育っていることがわかります。

他者の英文から学び、自分の意見を再構成する

授業後半では、他者の英文を読み、

「この理由づけは納得できる」

「この反論処理は上手い」

など、相手の文章を材料に“自分の論理を広げる”活動が行われました。

英語の授業でありながら、まるで国語科の評論文のように、

他者の思考を取り込みながら自分の考えを磨く、まさにSTEAM的な言語探究

が展開されました。

英語 × 論理 × 探究が融合する一宮ならではの授業

今回の学びには、次の特徴が見られました。

✔ 自分の文章を「思考」として見直す姿勢

✔ ペア・AI双方との協働で論理を多面的に検証

✔ 記述を通して自分の立場を強化

✔ 探究6段階の“整理・考察”を英語で実践

単なる英作文ではなく、

「英語を使って、自分の考えを世界に伝えるための準備」

としての学びが深まりました。

授業者の問いかけは英語の枠を超えて、生徒たちの思考そのものを揺さぶっていたように感じます。