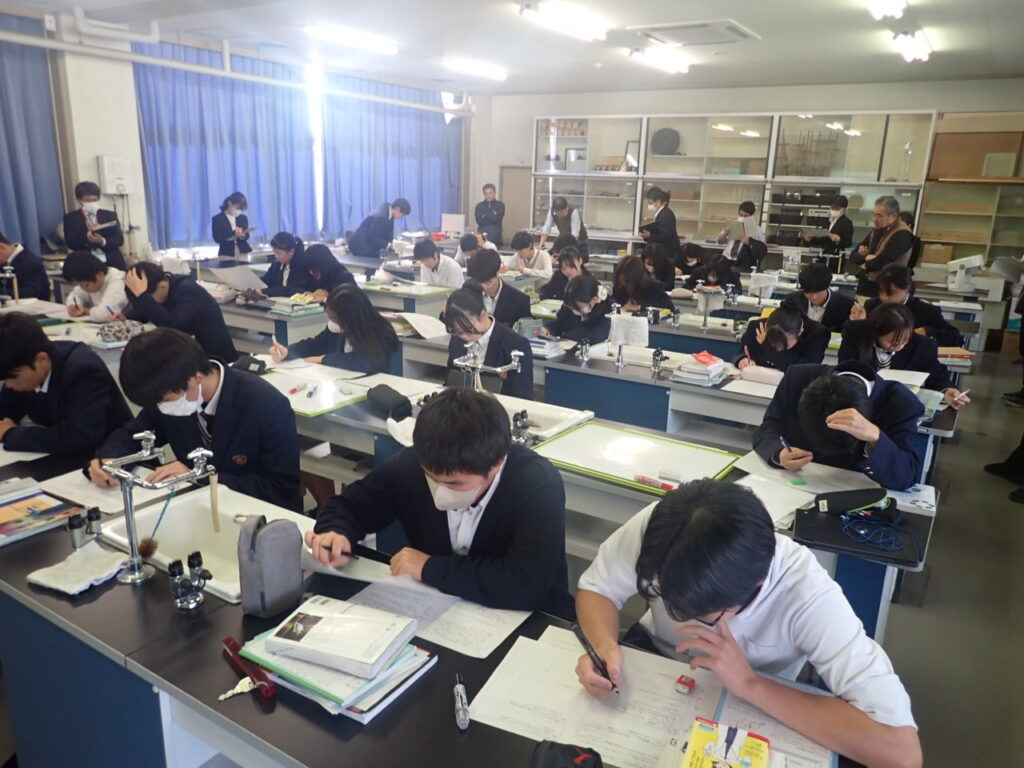

11月6日(木)、3年8組の理数化学の授業では、「有機化合物の構造決定」をテーマにした探究チャレンジが行われました。生徒たちは、限られた情報をもとに未知の化合物の構造を導き出すという、まさに“化学の推理ゲーム”に挑みました。

構造決定とは“考える化学”の入り口

授業冒頭では、「構造決定とは何をするのか?」という問いから始まりました。

生徒たちはこれまで学んだ有機化学の知識――官能基、反応式、質量分析など――を思い出しながら、推定の手順を確認。授業者は「与えられた情報をどう整理し、何を根拠に判断するかがポイント」と語り、

“公式ではなく論理で解く化学”という視点を提示しました。

情報を整理し、仮説を立てる

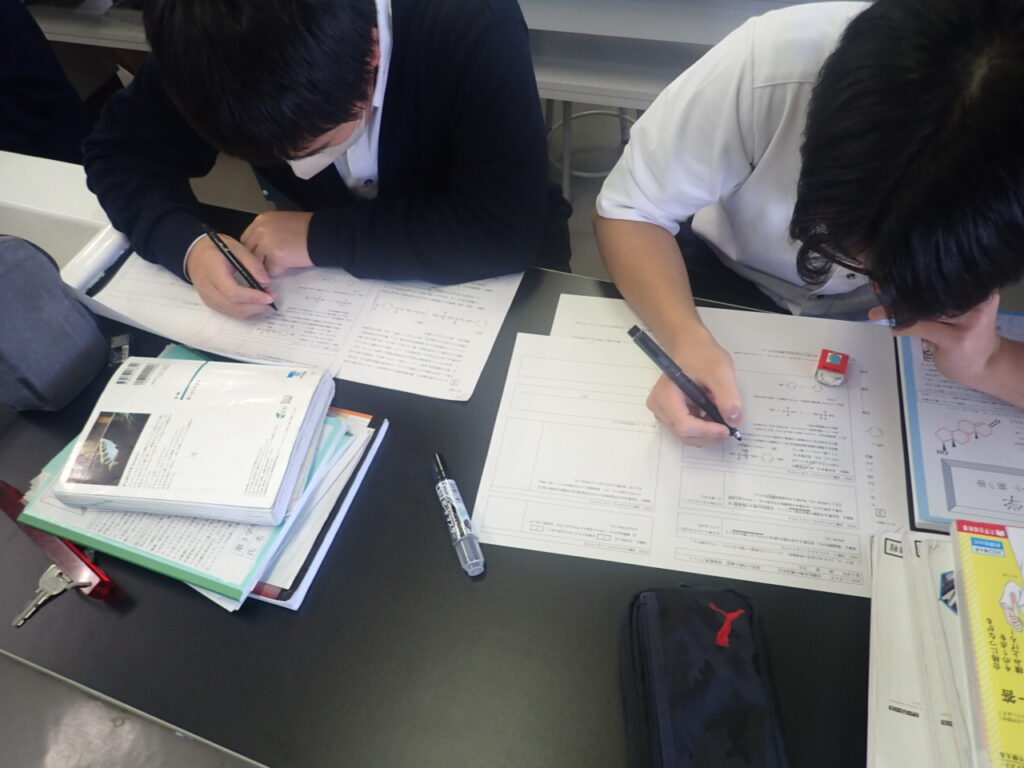

次に、生徒たちは与えられた有機化合物A・Bの分析データを読み取り、構造を考えるための情報を整理しました。

「分子式C₆H₁₃NO₃」「質量195」――その数値の裏に隠された分子構造を探るため、各自がノートに手順を記入していきます。

授業では、以下の5つのステップを明確に可視化。

1️⃣ 与えられたデータを確認する

2️⃣ 官能基を推定する

3️⃣ 分子内の結合を考察する

4️⃣ 反応例や既知化合物と比較する

5️⃣ 最も妥当な構造を導き出す

まるで実験室での研究のように、生徒たちは仮説を立て、検証し、再考を重ねていきました。

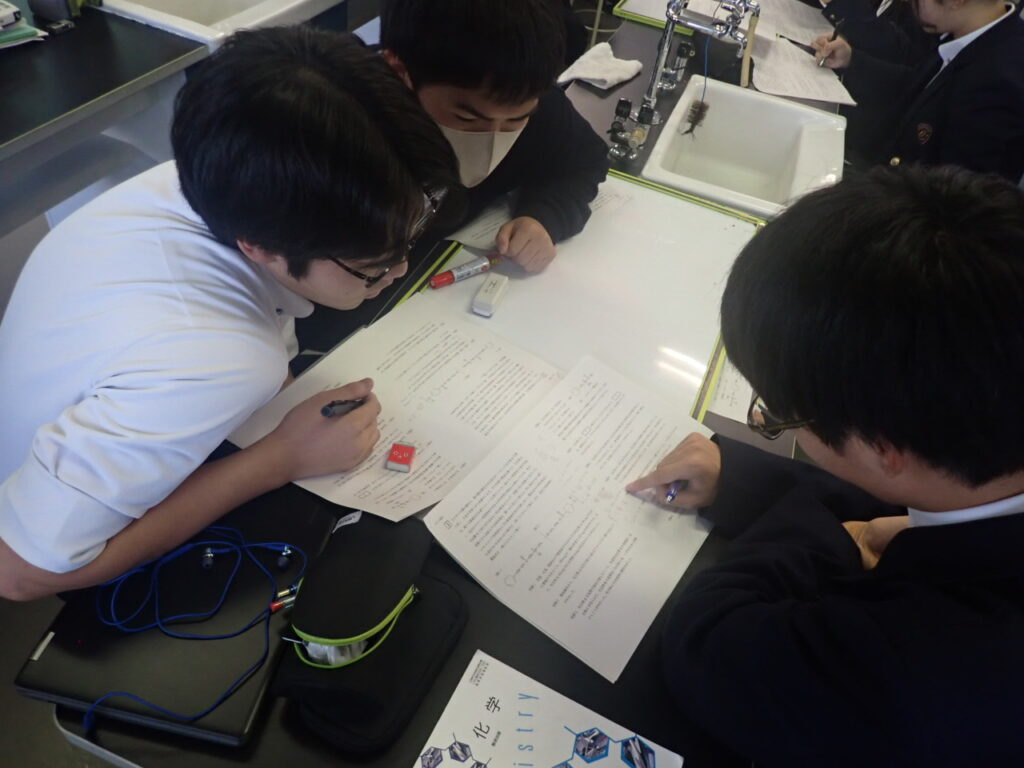

グループで“化学の推理会議”

個人での思考のあと、グループに分かれてホワイトボードに情報を整理。

「この官能基はアミドじゃない?」「結合エネルギー的にこの構造は矛盾しない?」など、

自然と専門的な議論が交わされていました。

各グループのボードには、化学式・構造式・仮説・検証のメモがびっしり。

“知識を使う化学”から“知識をつなげる化学”へと学びが深化していきます。

参観した先生からは、

「生徒同士で理論的な根拠を示し合う姿が印象的だった」

「実験をせずとも“考える科学”が成立していた」

という声がありました。

考察と発表:推論の精度を高める

グループ代表が順に、自分たちの構造決定プロセスを発表。

他の班からは「なぜその構造を採用したのか」「他の可能性はないか」といった質問が飛び交いました。

東原教諭は、生徒の発言をもとに論理の整合性を丁寧に補足し、

「結論よりも“そこに至る思考の筋道”を評価する」と強調しました。

最後の振り返りでは、北大の入試問題を題材に再チャレンジ。

生徒たちは「思考の型」を応用しながら、自分の理解をさらに確かめていました。

科学的探究の本質に迫る学び

この授業は、「探究6段階 岡山一宮MODEL」の【気づき→整理→考察】の段階に焦点を当てています。

既習知識を再構成し、未知の問題に挑むプロセスそのものが“科学的探究”です。

ただ答えを出すのではなく、情報をもとに仮説を立て、論理的に検証する力が育まれています。

東原教諭は授業後、こう語りました。

「化学の面白さは“未知を論理で解き明かす”ところにある。

生徒たちが自分の頭で考え、根拠を言語化できたことが何よりの成果です。」

理数化学が育てる“考える力”

今回の探究チャレンジは、大学入試にも通じる実践的な思考訓練であると同時に、

科学的思考の本質―「情報を分析し、論理で世界を説明する」力―を磨く時間となりました。

生徒たちは化学式を超えて、“思考の化学反応”を起こしていました。

探究が生む知の連鎖は、まさに未来の科学者の原石です。