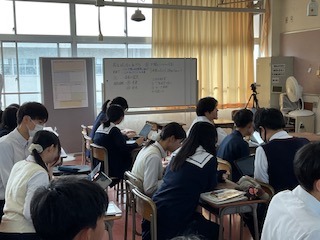

2年生の公共の授業「民主政治と私たち⑧ 内閣の仕組みと役割」で数学との教科横断授業を行いました。

テーマは、

「◯◯内閣の女性官僚の人数は? ― ジェンダーギャップについて考察しよう」。

授業は、まず「平等とは?」という問いかけからスタート。

生徒たちはペアになって“7回じゃんけん”を実施し、勝った回数を記録しました。

「平等なルールの中でも結果は偏る」ことを体感しながら、確率的な考え方を自然に導入します。

🧮 数学が見せた“平等の形”

ここで登場したのが数学科の先生。

「もし、内閣の国務大臣が“平等に”選ばれていたとしたら、女性は何人になるはずだろう?」

この問いをもとに、超幾何分布を用いた計算が始まりました。

設定は次の通りです。

- 候補者:20人(男性13人、女性7人)

- 選ばれる国務大臣:14人

生徒たちは比率から期待値を算出(約5人)し、次に、フランスの「パリテ内閣(男女同数)」を題材に、「女性が7人になる確率」や「女性が2人以下になる確率」を求めました。

結果は驚くべきものでした。

女性が2人以下になる確率は1%未満。

つまり、数学的には「ほとんど起こりえない」――棄却域に入る状況なのです。

🏛 公共が問いを広げる

ここからバトンを受け取ったのは公共の先生。

「では、そんな“ありえない確率”が実際に起こっているのはなぜだろう?」

生徒たちは内閣の実際の写真を見ながら、

ジェンダーギャップや政治参加のあり方に議論を広げていきました。

Teamsを活用したチャットディスカッションでは、

「女性閣僚を増やすべきか」「平等とは何を意味するのか」など、

立場を明らかにしながら、賛成・反対の両側から意見を交わしました。

💡 教科を越えて学ぶ意義

この授業の魅力は、公共の問いを数学の根拠で確かめたこと。

感覚的に語られがちな「平等」を、数値と確率で検証することで、

生徒たちは「公平さを“感じる”」から「公平さを“測る”」へと思考を深めました。

「数学で“ありえない”と証明されたとき、社会の問題が急にリアルに感じた。」

「データで社会を考えるって、こんなに面白いんだと思った。」

そんな声が生徒たちから上がりました。

数学が社会を語る“道具”となり、公共がその意味を問い直す“舞台”となる。

一宮高校の教室では、教科を越えた学びが、確かに息づいています。